第一作者简介:赵冬,男,甘肃民勤人,硕士,助理研究员,研究方向为交通事故痕迹物证检验鉴定。E-mail: tmrizd@163.com

轮胎印痕是交通肇事案件现场常见痕迹物证,在勘查鉴定中应准确识别其特征。选取五个重新鉴定案例为研究对象,对前次鉴定存在的不足进行剖析,对重新鉴定的思路、方法进行阐述,总结轮胎印痕种类特征及个体特征的识别、评价方法及鉴定意见表述规范,在此基础上提出轮胎印痕特征识别比对流程,形成交通肇事车辆轮胎印痕特征融合识别方法,以期为勘查及鉴定实践提供借鉴。

Tyre marks are among common physical evidence at the traffic accident scenes, thereby deserved of accurate identification into their characteristic features in the related investigation and appraisal. Five cases requested of re-identification were here selected to demonstrate how to comprehensively identify the characteristic features of tyres involving with traffic accidents through the tasks of analyzing the deficiency of each previous identification, expatiating both the thoughts and methods of every relevant re-identification, summarizing the category and individual characteristics of tyre impresses, determining the suitable recognition and evaluation choices, completing the expression specification about identification opinions. Consequently, the tyre impresses were defined about their characteristic features relating to identification and comparison process. Eventually, the accident-involving vehicles’ tyre impresses were presented with their feature recognition methods. Some valuable references should be herein provided for peers to carry on identification practice.

轮胎印痕是车辆轮胎制动、侧滑或碾压人体后遗留在路面、衣着或体表的一类特殊痕迹[1], 在涉车案件现场特别是交通肇事现场非常常见。由于不同车辆所使用的轮胎规格型号、花纹结构、橡胶成分等存在差别, 加之轮胎磨损情况不尽相同, 使得轮胎印痕在一定程度上能够反映车辆的个体特征, 因此常被用于排查认定肇事车辆[2, 3]。目前, 国内已经建立了车辆轮胎印痕相关鉴定技术规范, 分别从痕迹[4]、理化[5]等不同技术角度对轮胎印痕鉴别提供了技术方法。但笔者在实践中发现, 一些案件中勘查鉴定人员对轮胎印痕特征认识不够全面, 鉴定方法选择较为单一, 鉴定意见表述也不规范。本文选择其中五个鉴定案例, 对轮胎印痕鉴定经验进行总结, 对轮胎印痕特征融合识别方法进行梳理, 以期为勘查鉴定实践提供借鉴。

1.1.1 简要案情

某日, 一老年妇女在某南北走向村道行走时被过往车辆碾压致死, 肇事车辆逃逸。现场照片显示, 死者趴卧在道路西侧沥青路面与沙土路肩交界处, 头部及上肢被碾压变形; 上衣、长裤上有明显车辆轮胎碾压印痕。警方排查锁定一辆装载机为肇事嫌疑车辆, 委托当地一家鉴定机构对死者衣服上的轮胎碾压印痕与装载机的轮胎胎面花纹进行比对鉴定, 鉴定意见为两者特征相同。该装载机驾驶人对鉴定意见提出质疑, 警方委托笔者所在单位进行重新鉴定。

1.1.2 检验鉴定

本案例检验鉴定相关图片见补充材料图S1。

重新鉴定及分析情况:送检死者上衣右口袋处(图S1a)、长裤正面(图S1b)均有疑似轮胎碾压形成的灰尘加层痕迹, 但这些痕迹弥散分布, 没有规则形状, 未反映轮胎花纹特征; 考虑到死者在沙土路肩上趴卧, 不能排除这些痕迹由路面塘土形成的可能性, 送检的衣服表面轮胎印痕不具备与嫌疑车辆轮胎花纹拓印(图S1c)进行比对鉴定的条件。

查看现场照片发现, 道路西侧沙土路肩边缘有一条连续的轮胎滚印(图S1d), 其形状与嫌疑车辆轮胎花纹高度相似, 但现场勘查时仅拍照记录, 未进行定位、测量。采用图像透视变换技术[6], 以路缘石为参照线将斜视图变换为俯视图(图S1e), 现场测量道路路缘石宽度(7 cm)、间距(590 cm), 对俯视图进行距离校正并测得沙土路面轮胎滚印的宽度(44.9 cm)、间距(5.2 cm)等特征参数(图S1f)。经比对, 沙土路面轮胎滚印与嫌疑车辆轮胎胎面花纹的形状相同, 宽度、间距等特征参数相近; 假设沙土路面轮胎滚印为肇事嫌疑车辆右轮胎形成, 根据其轮距(图S1g, 195 cm)推算左轮胎碾压区域, 发现与死者肢体存在重叠。

根据上述鉴定及分析意见, 警方最终认定该装载机为肇事车辆, 并认为死者衣服上的轮胎碾压印痕未能反映轮胎胎面花纹特征, 前次鉴定给出死者衣服上的轮胎碾压印痕与装载机的轮胎胎面花纹特征相同意见的依据明显不足, 不应作为定案的依据。

1.2.1 简要案情

某日, 一成年男性驾驶电动自行车在某县道丁字路口处被同向右转弯车辆碰撞碾压致死, 肇事车辆逃逸。根据现场照片, 死者趴卧在道路上, 头部及胸腔被碾压变形, 上衣背部有明显轮胎碾压印痕。警方排查锁定一辆重型自卸货车为肇事嫌疑车辆。委托鉴定机构初次鉴定意见为死者上衣轮胎碾压印痕是该重型自卸货车第二轴、第四轴同种类轮胎所形成, 该重型自卸货车驾驶人对鉴定意见提出质疑, 要求重新鉴定, 警方另行委托鉴定机构进行第二次鉴定, 鉴定意见为死者上衣轮胎碾压印痕与该重型自卸货车右侧第一轴至第四轴的轮胎花纹均不同。因两次鉴定意见完全相左, 警方委托重新鉴定。

1.2.2 检验鉴定

本案例检验鉴定相关图片见补充材料图S2。

重新鉴定情况:死者上衣背部(图S2a)的轮胎碾压印痕均为轮胎沟槽中的泥土残留形成, 共由2部分组成, 均呈现较为规则、周期排布的轮胎花纹特征, 分别与嫌疑车辆右后外侧、内侧轮胎胎面花纹(图S2b、图S2c)的形状相同, 但花纹组合呈现一定程度的变形; 两部分碾压印痕的边缘间距约10.8 cm, 与嫌疑车辆右后轮胎间距(11 cm)相近(图S2d)。此外, 在查阅现场照片及现场图过程中发现, 肇事车辆在碾压人体后轮胎沾染血迹, 在路面上形成数个间断分布的轮胎滚印[7](图S2e), 将该轮胎滚印根据现场图(图S2f)定位数据进行圆曲线拟合(图S2g), 计算得到每2个轮胎滚印之间的间距为324 cm, 与肇事嫌疑车辆的轮胎的周长(型号12.00R20, 实测直径104 cm, 图S2h, 据此计算周长327 cm)相近。

根据上述鉴定及分析意见, 警方最终认定该重型自卸货车为肇事车辆, 并认为死者上衣轮胎碾压印痕应为轮胎沟槽内的泥土残留所形成, 前两次鉴定均认为死者上衣轮胎碾压印痕反映轮胎胎面花纹块的分析判断有误, 都不应作为定案的依据。

1.3.1 简要案情

某日, 一成年男性在某省道上行走过程中被过往车辆碰撞并碾压致死, 肇事车辆逃逸。现场照片显示, 死者趴卧在道路中央, 头部出血, 胸廓骨折, 双臂瘀青, 上衣T恤腹部有疑似轮胎碾压印痕。警方排查锁定一辆小型越野客车为肇事嫌疑车辆, 委托当地一家鉴定机构对死者T恤背部轮胎碾压印痕与小型越野客车的轮胎胎面花纹进行比对鉴定, 鉴定意见为两者特征不同。但公路卡口过车记录及其他证据都反映只有该车嫌疑最大, 上述鉴定意见与侦查发现存在矛盾, 警方委托笔者所在单位进行重新鉴定。

1.3.2 检验鉴定

本案例检验鉴定相关图片见补充材料图S3。

重新鉴定及分析情况:死者上衣T恤腹部、下边缘存在尘土加层痕迹(图S3a), 使用蓝色光源增强显现[8], 检见周期排布的轮胎花纹印痕(图S3b、图S3c), 为便于比对, 勾画轮胎花纹印痕的轮廓(图S3d), 发现腹部和下边缘2处痕迹呈中心对称, 其分布范围恰好在嫌疑车辆轮胎胎面花纹(图S3e)宽度范围之外, 符合轮胎左、右胎肩部位形成的特征。要求警方提供胎面和胎侧全范围的轮胎拓印(图S3f), 经再次比对, 死者上衣T恤腹部轮胎碾压印痕与嫌疑车辆轮胎胎肩花纹的形状相同, 特征参数相等。

根据上述鉴定及分析意见, 警方最终认定该小型越野客车为肇事车辆, 并认为前次鉴定对死者T恤背部轮胎碾压印痕的轮胎形成部位判断有误, 不应作为定案的依据。

1.4.1 简要案情

某日, 一成年男性驾驶小型轿车在某省道与前方同向行驶的重型半挂车发生追尾碰撞, 致小型轿车驾乘人员全部死亡。现场照片显示, 事故现场有一条长约30 m的轮胎制动拖印。警方现场勘查发现该车左前轮胎面有明显摩擦痕迹, 表面有黑色物质卷曲, 初步认定该制动痕迹是肇事小型轿车制动所形成, 委托当地一家鉴定机构进行鉴定, 鉴定意见也认为事故现场轮胎制动痕迹与小型轿车轮胎花纹拓印特征相同, 因此是该小型轿车制动过程中形成。但经进一步调查发现, 该车为驾驶人临时租赁, 且驾驶人与同乘人员之间存在债务纠纷, 读取该车行驶记录仪数据发现其事发前行驶速度高达157 km/h, 驾驶人在事发前是否采取制动措施是本案定性的关键所在。警方委托笔者所在单位进行重新鉴定。

1.4.2 检验鉴定

本案例检验鉴定相关图片见补充材料图S4。

重新鉴定及分析情况:事故现场轮胎制动拖印(图S4a)由对称分布的5条黑色印痕组成, 与肇事小型轿车左前轮胎面花纹拓印(图S4b)中纵向花纹的宽度、间距能够一一对应。现场提取路面轮胎制动拖印中的黑色附着物, 分离得到其中的橡胶残留物, 并提取肇事小型轿车左前轮胎面橡胶, 经裂解气相色谱法[9]检验路面轮胎制动拖印中的橡胶残留物为丁苯和天然橡胶并用胶, 而肇事小轿车左前轮胎面橡胶为天然和丁二烯橡胶并用胶, 两者组分不同(图S4c), 因此可以排除事故现场轮胎制动痕迹由肇事小型轿车制动形成的可能性。提取肇事小型轿车胎面黑色卷曲状物质(图S4d), 经红外光谱法[10]检验为聚丙烯塑料(图S4e)。勘查车辆左前轮部位发现, 肇事小型轿车左前轮向后移位, 与后轮罩存在摩擦痕迹(图S4f), 该车左前轮罩黑色塑料材质为聚丙烯。因此该车左前轮胎面所见黑色卷曲状物质并非该轮胎与路面摩擦产生的橡胶碎屑, 而是该车在与前车发生剧烈追尾碰撞后, 左前轮向后移位并与轮罩发生剧烈摩擦, 导致轮罩黑色塑料向轮胎胎面转移, 这也说明该车车轮在碰撞后仍处于滚动状态, 在一定程度上也印证了肇事小型轿车在事故过程中没有采取制动措施。

根据上述鉴定及分析意见, 警方最终认定事故现场的制动拖印并非该小型轿车所形成, 肇事驾驶人在事发前没有采取制动措施, 本案最终定性为刑事案件。

1.5.1 简要案情

某日, 一成年男性在某县新建道路公交车停车港湾内被车辆碾压致死, 肇事车辆逃逸。现场照片显示, 死者躺卧在沥青路面上。尸检结果显示双腿粉碎性骨折, 肌肉扭曲、表皮挫裂。根据监控视频及卡口过车信息, 警方排查锁定一辆重型半挂汽车列车为肇事嫌疑车辆。为确定死者是否系由该重型半挂汽车列车碾压致死, 警方委托当地一家鉴定机构对尸体及衣着碾压痕迹与重型半挂汽车列车轮胎进行比对鉴定, 鉴定意见为死者下肢损伤符合车辆碾压形成, 但衣着轮胎痕迹特征难以辨识, 无法确定是否该重型半挂汽车列车碾压形成。经调取该车行驶记录仪车速及卫星定位数据, 发现其事发前晚到达此处后停驶, 清晨启动车辆驶离该处, 驾驶人也承认期间一直在该公交车停车港湾内停车休息。警方委托笔者所在单位进行重新鉴定。

1.5.2 检验鉴定

本案例检验鉴定相关图片见补充材料图S5。

重新鉴定及分析情况:死者长裤臀部、裤管处均见尘土加层刮擦痕迹(图S5a), 但这些痕迹没有规则形状, 不能反映轮胎花纹特征; 考虑到事故现场路面清洁无尘土, 可以确定该痕迹系肇事车辆轮胎所形成。肇事嫌疑车辆为半挂汽车列车, 牵引车第一轴右轮胎(图S5b)、第二轴右外轮胎(图S5c)、第三轴右外轮胎(图S5d)胎侧尘土中均检出C、O、Na、Mg、Al、Si、S、K、Ca、Ti、Fe元素(图S5e), 其中Si、Ca元素的质量比分别为1.297、1.052、1.012。提取死者长裤臀部灰尘, 采用扫描电镜-能谱法[11]检验, 检出C、O、Na、Mg、Al、Si、S、K、Ca、Ti、Fe元素(图S5e), 其中Si、Ca元素的质量比为1.299(SD=0.021 71)。据此可以确定死者长裤右臀部灰尘附着物与肇事嫌疑车辆第三轴右外轮胎胎侧尘土的元素种类相同, Si、Ca元素的质量比无显著性差异[12]。

根据上述鉴定及分析意见, 警方认定该重型半挂汽车列车为肇事车辆。本案经进一步调查发现, 肇事车辆行驶记录仪记载其当日凌晨到达事发公交车停车港湾内停车, 因天气寒冷死者步行至此并躺卧于该车第二轴和第三轴之间的发动机下方休息取暖, 肇事驾驶人在起步行驶前未充分检查车辆四周状况, 将其碾压致死。

从5个案例历次鉴定汇总情况(表1)来看, 前次鉴定均只选择“ 花纹形状” 实施鉴定, 特征选取较为单一, 产生物证鉴定常见的两种错误:1)将本是同源的轮胎印痕识别为不同(如案例二第2次鉴定、案例三)。2)将本是不同源的轮胎印痕识别为相同(如案例二第1次鉴定、案例四)。

| 表1 案例鉴定情况汇总表 Table 1 The cases shown of their status about previous identification and re-identification |

进一步深入分析, 五个案例前次鉴定仅就轮胎花纹形状特征的识别应用也还存在四个方面不足:

1)对轮胎印痕容易变形的认识不够。通常轮胎花纹具有对称、周期排布特征, 但轮胎碾压人体等软性客体时这些物体表面不平整且容易变形, 形成的轮胎印痕所反映的花纹形状往往产生一定的扭曲、变形、移位(如案例二), 甚至弥散、交织(如案例一)。对存在变形的轮胎印痕, 应尽可能选择其较为稳定的特征实施比对; 对弥散的轮胎印痕, 如无法反映轮胎花纹形状特征, 则不能作为有效特征实施鉴定。

2)对轮胎花纹来源区域的识别不准。通常轮胎碾压印痕主要由胎面形成, 但胎面较为清洁的状态下难以形成有效印痕; 相反, 轮胎沟槽(如案例二)、胎侧(如案例三、案例五)往往有泥土或尘土附着, 这些泥土、尘土能够在挤压人体等软性客体过程中转移, 形成轮胎花纹形状(如案例二、案例三)或物质残留(如案例五)。在勘查鉴定过程中要注意区分轮胎印痕来源于胎侧还是胎面, 并注意区分轮胎印痕是由胎面花纹块形成还是沟槽形成。

3)对轮胎印痕稳定特征的选取不当。轮胎印痕容易变形必然导致其特征产生偏离, 因此在勘查鉴定中应注意识别其最稳定的特征实施比对。在此需要特别强调案例二, 实际上死者衣着轮胎印痕系肇事车辆轮胎沟槽中的泥土转移形成, 其稳定特征在于能够反映肇事车辆轮胎沟槽形状而不是花纹块形状, 但前次鉴定都认为是胎面花纹块所形成, 由于该痕迹存在变形, 检材和样本勾勒出的花纹块形状并不一致, 成为鉴定意见被质疑的焦点。

4)对轮胎印痕个体特征的评价欠缺。案例二第1次鉴定、案例一、案例四前次鉴定意见都表述为“ XX轮胎印痕是XX车辆轮胎形成” , 但在分析论证中并未对轮胎印痕个体特征予以评价。实际上, 这些案例中的轮胎印痕并未呈现磨损、缺失等个体特征点, 即使轮胎花纹形状、尺寸相同, 也仅能作出“ 种属相同” 而不是“ 同一认定” 。

对现场勘查和检验鉴定人员来说, 准确识别痕迹特征是实现痕迹比对和溯源的前提。实际上, 轮胎印痕的典型特征包括3类:a)轮胎尺寸。即通过测量现场轮胎印痕尺寸参数, 推算肇事车辆胎面宽度、轮胎直径(如案例二)、轮距(如案例一)、轴距等信息。b)花纹形状。即通过辨别现场轮胎印痕中反映出的结构形状(如案例一至案例三), 与肇事车辆的轮胎花纹进行形状、尺寸、角度等参数进行比对。c)物质成分。即通过提取现场轮胎印痕中残留的橡胶(如案例四)、尘土(如案例五)等残留物, 与肇事车辆轮胎橡胶及表面附着物进行成分比较。无论是现场勘查还是检验鉴定, 都应当全面勘查记录事故现场轮胎印痕是否存在上述典型特征, 并逐一进行比对评价, 通过多痕迹、多特征、多方法融合思路, 挖掘物证信息, 拓展鉴定路径, 增强证据效力。

重新鉴定时, 采用了轮胎印痕特征融合识别思路实施检验, 即:一方面是轮胎印痕的多特征融合识别。除前次鉴定材料及所用轮胎花纹特征外, 寻找发掘新的鉴定材料, 寻找车轮间距(如案例一、案例二)、轮胎直径(如案例二)、胎面宽度(如案例一、案例三)等结构尺寸特征及轮胎橡胶(如案例四)、胎侧尘土(如案例五)等物质成分特征。另一方面是轮胎印痕的多技术融合识别。除采用常规方法外, 还引入图像线性变换技术(如案例一)、特殊光源增强显现技术(如案例三)、尘土元素成分分析(如案例五)等新技术、新方法, 提高潜在轮胎痕迹的特征辨识度。

需要注意的是, 轮胎印痕的上述3类典型特征仍属于“ 种类认定” 范畴, 要对轮胎印痕与其造痕体进行“ 同一认定” , 有赖于轮胎印痕的个体特征识别。这些个体特征通常包括:a)特征性损伤。指车辆轮胎因磨损、撞击、老化等因素产生的局部破损或缺失。b)特征性异物。指车辆轮胎表面镶嵌石子、粘附油污等非轮胎自身物体或物质。在缺少个体特征识别、比对、评价的条件下, 不能作出同一认定结论。

此外, 应特别注意鉴定意见表述的客观性、准确性。轮胎印痕鉴定意见可分为4种:a)同一认定。即对现场轮胎印痕的造痕体作出唯一性认定意见, 要求现场轮胎印痕与嫌疑车辆轮胎的结构尺寸、花纹形状、物质成分等典型特征均对应相同(不具备鉴定条件的除外), 且存在个体特征, 鉴定意见可表述为“ XX轮胎印痕是XX车辆轮胎形成” 。b)种类认定(或不排除)。即对现场轮胎印痕的造痕体作出种类认定意见, 要求现场轮胎印痕与嫌疑车辆轮胎的结构尺寸、花纹形状、物质成分等典型特征对应相同(不具备鉴定条件的除外), 但未识别出个体特征, 鉴定意见可表述为“ XX轮胎印痕与XX车辆轮胎的XX特征相符” 。c)排除。即对现场轮胎印痕的造痕体作出否定意见, 要求现场轮胎印痕与嫌疑车辆轮胎的结构尺寸、花纹形状、物质成分等典型特征中的任意一种不同, 鉴定意见可表述为“ XX轮胎印痕不是XX车辆轮胎形成” 。d)不具备鉴定条件。即对鉴定材料的充分性作出否定意见, 要求现场轮胎印痕的结构尺寸、花纹形状、物质成分等典型特征均无法识别, 鉴定意见可表述为“ XX轮胎印痕特征无法识别, 不具备与XX车辆轮胎进行比对鉴定的条件” 。

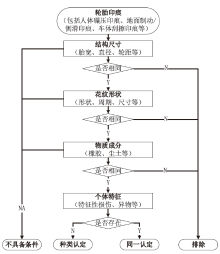

根据以上要点, 笔者梳理形成了一套轮胎印痕特征识别方法流程(图1), 鉴定时可按该步骤逐步识别、判定, 并得出鉴定意见。

轮胎印痕在交通肇事车辆排查认定中应用广泛, 准确识别轮胎印痕特征是实现轮胎印痕比对溯源的前提。但因轮胎印痕的承痕体(如路面、人体及衣着等)表面不平整, 且色泽或物质属性与车辆轮胎较为相近, 使得轮胎痕迹与背底区分度不足而难以被发现; 轮胎印痕的造痕体(车辆轮胎)具有高速运动的特点, 使得被接触物体上的痕迹、残留物往往相互交错、杂乱无序; 轮胎橡胶高弹、致密, 且随着车辆防抱死系统(ABS)等先进技术的普及, 使得交通事故现场已经难以发现和提取到橡胶残留物。因此, 交通事故现场轮胎印痕往往具有潜在、隐匿的特点。

目前, 尽管我国法庭科学领域已经建立了系统的车辆轮胎印痕鉴定技术规范, 但勘查鉴定人员关注较多的也仅有轮胎花纹和橡胶残留物提取比对, 对轮胎结构尺寸、非橡胶残留物的勘查应用较少, 反映出对轮胎的特征认识不够全面, 且缺乏轮胎印痕特征的融合识别与应用思路方法, 实践中痕迹和理化手段相互割裂, 导致交通事故轮胎印痕勘查鉴定成功率较低。

因此, 无论是勘查人员还是鉴定人员, 都应当秉持多特征、多方法融合理念, 挖掘物证有效信息, 拓展鉴定思路, 增强证据法律效力。具体来说应当全面勘查比对轮胎印痕的结构尺寸、花纹形状、物质成分等种类特征, 准确识别特征性损伤、异物等个体特征, 在综合种类特征和个体特征比对结果的基础上, 作出同一认定、种类认定、排除、不具备鉴定条件等判断。同时应遵循统一、规范的鉴定流程, 客观、准确表述鉴定意见, 避免依靠单一、不稳定特征实施鉴定而作出片面甚至错误的鉴定结论。

与本文相关的补充数据见:http://www.xsjs-cifs.com/CN/abstract/abstract6963.shtml。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|