第一作者简介:潘炎辉,男,湖北红安人,硕士,助理研究员,研究方向为涉爆涉火案件侦查技术。E-mail: pyhwd@sina.com

塑料是生活中极为常见的材料,常遗留在爆炸和放火案件现场,作为物证或可揭示现场相关信息。本文介绍了三起爆炸和放火案件,在这些案件中勘验人员利用红外光谱和拉曼光谱快检技术对现场塑料物证进行检验,在现场快速确定了塑料物证的材质。结果表明,塑料物证现场快速检验,能通过关联现场塑料物证和现场原有塑料物品,帮助勘验人员排除现场无关物品对勘验工作的干扰,开展现场勘验和分析重建,进行涉案人员的动作行为和活动轨迹刻画。最后,本文从实战角度,结合上述案例应用情况,总结了塑料物证快速检验在爆炸和放火案件现场勘验中的应用价值和局限性。

* 通讯作者简介:孙玉友,男,吉林公主岭人,学士,研究员,研究方向为微量物证检验技术、涉爆涉火案件侦查技术。E-mail: sunyuyou126@qq.com

Plastic, the common material in human life, often has its pieces remained in the scene of explosion and fire cases, therefore capable of indicating relevant information about the scene and incident. Here, three cases of explosion and arson were narrated on the probative plastics applied as evidence through their identification at crime scene with rapid detections of infrared spectroscopy and Raman spectroscopy. Such the applications show that fast identification of the evidential plastics has revealed the connection between the detected plastic and the scene-originated plastic objects, therewith surpassing the interference from irrelevant objects, having brought assistance to the investigation and reconstruction of the crime scene in relation to the analysis and depiction of the case-involving individuals’ whereabouts. From the perspective for police to investigate the explosion and fire scene, the practical application value was thereby concluded for the promotion of rapid detection techniques into analysis of probative plastic, with the limitations being discussed, too.

爆炸和放火案件因其特殊性需要“ 快处、快勘、快侦” , 在技术层面则需要“ 快检” 支撑。各种快检设备如手持式红外光谱仪、手持式拉曼光谱仪已在爆炸[1]、枪击[2]等案件中发挥作用。塑料因用途广泛而在爆炸和放火现场遗留, 其存在、种类、数量、形态等或可揭示现场信息。因此, 利用红外和拉曼快检技术, 开展塑料物证现场快速检验, 能即时地从现场提取更多信息, 有助于爆炸和放火案件的快速侦破。

为防止表面杂质干扰和拉曼测试时的荧光干扰, 利于红外测试时样品紧贴ATR晶体反射面, 所有样品均用手术刀从塑料物证内部切取薄片, 薄片厚度约为0.5 mm, 尺寸不小于3 mm。采用赛默飞世尔科技Gemini手持式拉曼红外一体机进行快速检验, 检测模式为, 红外光谱:扫描范围4 000~650 cm-1, 分辨率4 cm-1, 铁砧压力为“ 高” , 扫描延迟时间为0 s; 拉曼光谱:扫描范围250~287 5 cm-1, 分辨率7~10.5 cm-1, 激光功率为“ 高” , 扫描延迟时间为0 s。

1.2.1 简要案情

某地发生一起放火案, 共同居住的金某、敖某酒后在卧室发生激烈争执打斗, 敖某手提汽油桶向金某泼洒汽油, 被他人劝阻后放下汽油桶继续争吵。不久卧室起火, 当时卧室只有金某和敖某两人, 敖某被烧伤, 金某被烧死。敖某坚称卧室起火系金某生前手持打火机点燃汽油引发。勘验人员在起火点附近提取到一块严重烧灼的塑料残片, 该塑料残片外观特征非常符合打火机外壳, 且上面粘附一根细导线, 疑为打火机中连接电子打火器的导线。部分勘验人员据此判断该塑料残片为打火机烧灼而成, 极有可能是该案中所使用的点火工具。另据侦查反映, 敖某和金某均有抽烟习惯, 平时卧室或随身放有打火机。

1.2.2 检验及结果分析

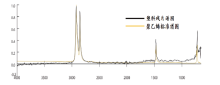

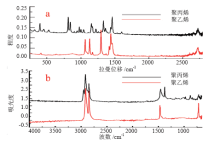

经快速检验, 该塑料残片材质为聚乙烯(图1), 而两人所用打火机及多个打火机比对样本的材质检出聚苯乙烯等其他材料, 因此, 打火机不是该塑料残片的来源, 经进一步材质和形态分析, 确定塑料残片来源于现场的汽油桶, 因此, 该案中现场唯一疑似为打火机残片的塑料物证被排除系打火机残留。勘验人员进一步对现场残留物进行筛选, 未发现打火机在火场中通常可以残留的防风帽等金属零件残留物, 说明现场不存在打火机残留物, 这与敖某坚称金某生前用打火机点火的供述不符。以此为据对敖某进一步侦查审讯, 敖某承认点火, 打火机在点火后被带出现场。

爆炸和放火现场物证外观形态复杂, 仅通过形状、颜色等外观特征判断来源和成因, 极易出现偏差。该案中塑料残片的大小、厚度和形态等外观特征均与打火机吻合, 因此很容易先入为主地认为该塑料残片来自于打火机, 但经现场快检, 确定该塑料残片与打火机并无关联, 而是来自于现场原有其他物品, 因此, 塑料物证现场快检, 能帮助勘验人员正确认识现场塑料物证的物品来源和形成原因, 排除无关物品对现场勘验造成的干扰。

1.3.1 简要案情

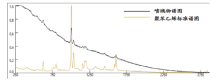

某地一正在装修的房间发生燃气爆燃, 致一名装修工人死亡, 两名装修工人受爆燃高温灼伤被送进重症监护室, 无法进一步询问取证。燃气爆燃与炸药爆炸不同, 其作用强度弱, 作用时间长、范围广, 在受限空间内存在叠加、碰撞、反射等复杂作用和运动情况, 喷溅痕迹往往不是一次形成, 因此, 燃气爆燃的喷溅痕迹非常杂乱(图2), 特别是大量的微小喷溅痕迹方向性很差, 极易给勘验人员判断爆燃作用传播方向带来干扰, 另外, 爆燃现场往往没有明显炸点和放射性破坏痕迹, 也难以找到发生位移可以表征爆燃作用方向的大块物体。

1.3.2 检验及结果分析

对现场墙面、地面的喷溅物、附着物等进行快速检验, 分别检出纤维素、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等材质, 和门外碎布片、厨房地面碎布片、电灯开关、客厅顶部灯头、纸箱内塑料布等物品的材质相吻合, 据此推测已经失去部分外观特征的喷溅物、附着物、遗留物可能的物品来源[3]。

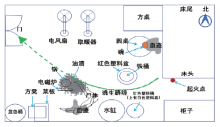

以现场客厅西墙塑料熔融喷溅物为例, 其材质经快检确定为聚苯乙烯(图3), 而过道南墙高度相当处的墙面上, 有经爆燃作用致熔融缺损的电灯开关, 其材质也为聚苯乙烯, 因此, 过道南墙的电灯开关极有可能在爆燃发生时向客厅西墙熔融喷溅(图4)。另外, 客厅南墙根纸箱内的塑料布材质为聚丙烯, 同材质的喷溅物出现在客厅北窗和客厅西墙, 也说明爆燃作用在客厅是从东南向西北方向传播。

| 图2 喷溅痕迹 (a:厨房顶面; b:客厅西墙)Fig.2 Marks from sputtering to (a: kitchen ceiling; b: west wall of living room) |

该案中勘验人员利用快检技术确定了现场原有塑料物品和塑料喷溅物的具体材质, 将二者进行关联, 从现场原有塑料物品向其喷溅物画箭头, 箭头方向则大致表征了爆燃作用的传播方向。据此, 认定爆炸起始位置为厨房, 并由过道向客厅和卧室方向传播, 导致了厨房、过道、客厅、卧室墙面和顶面上具有一定方向性的喷溅痕迹。其中厨房顶面喷溅方向为由北向南, 经过道后以东南向西北的方向在客厅和卧室传播。现场原有塑料物品及其熔融物相比于室内其他较重的大件物品而言, 易在爆燃瞬间发生位移, 可表征爆燃作用的传播方向, 且相较于大量杂乱的微小喷溅物而言, 其喷溅物质量和尺寸较大, 为燃气爆燃瞬间一次形成的可能性较大, 且位置和形态比较确定, 是勘验人员判断爆燃作用传播方向并进一步分析爆燃起始位置的重要依据。该案中利用爆燃瞬间能量传播导致的物体位移情况对现场进行了部分重建, 该分析重建结果能良好印证现场原有物品摆放情况、现场破坏痕迹、现场人员活动轨迹、死伤者入院前陈述等。

1.4.1 简要案情

某地一独居男性老者王某在家死亡, 房间过火。如图5所示, 现场原有物品为:床头西侧靠近南墙有一红色塑料桶, 上有白色塑料盖, 塑料桶旁边有一水缸, 床头西侧有一铁桶, 上有红色塑料盆。根据法医分析, 死者头部曾受打击, 后长时间坐在床边靠近圆桌, 在圆桌上和附近地面形成滴落状血迹和大片血迹, 案发后村民在图5所示位置发现死者尸体。另据痕迹勘验, 确定起火点位于床头和柜子之间。至于死者从床边到尸体位置的移动过程, 则难以分析。

1.4.2 塑料物证现场快速检验结果及作用

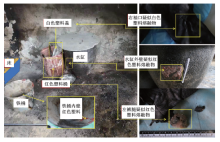

对现场疑似塑料进行快速检验, 死者外套右袖口疑似白色塑料熔融物为聚丙烯, 与红色塑料桶上的白色塑料盖材质相同, 左裤腿和水缸外壁的疑似红色塑料熔融物为聚乙烯, 与红色塑料桶材质相同, 与铁桶内壁红色塑料熔融物(铁桶上的红色塑料盆在火场中熔融滑落至铁桶内壁)材质不同(图6、图7)。

| 图6 案例3拉曼光谱图(a)和红外光谱图(b)Fig.6 The IR (a) and Raman (b) spectra of molten plastics on the clothes from Case 3 |

根据快检结果, 可对该案现场作如下分析和解释:1)王某衣服上的粘附物确为塑料熔融物, 说明起火后王某还存在一定活动(如救火或逃生), 才能使现场起火后产生的塑料熔融物粘附到其衣服上, 更加证实该案系生前放火而非死后焚尸; 2)王某衣服上的塑料熔融物来自于红色塑料桶和其上的白色塑料盖, 说明王某的逃生路线可能为图5所示, 从靠近床头的位置起身, 从红色塑料桶和铁桶中间路线通过, 在尸体所示位置倒地死亡; 3)王某右手曾支撑过红色塑料桶上受热熔融的白色塑料盖, 导致白色塑料盖西侧半边下降倾斜, 出现向下按压产生的折痕(图7), 使其外套右袖口上粘附白色塑料盖熔融物; 4)王某经红色塑料桶擦蹭而过, 左裤腿粘附红色塑料桶熔融物, 同时将红色塑料桶向水缸挤压倾斜, 使水缸朝向红色塑料桶的外壁上粘附红色塑料桶熔融物; 5)王某的右手接触白色塑料盖, 该动作表明, 王某可能存在救火行为(红色塑料桶中有水), 或者其当时处于意识不清、身体不稳的非正常活动状态(长时间失血和吸入火场气体均可能导致), 才能在面向房门逃生的过程中其右手触碰到身体左边较低位置的白色塑料盖。该案中, 利用快检技术迅速确定了现场塑料物证和原有塑料物品的具体材质, 将二者的空间位置进行关联, 据此推测出死者临死前可能的动作行为, 勾勒出死者临死前可能的活动轨迹, 相关分析与法医、痕迹等专业角度的分析非常吻合。

在爆炸和放火案件中, 利用快检技术, 快速鉴别现场塑料物证的具体材质, 再结合现场原有物品陈设, 分析其物品来源, 这些塑料物证和现场原有塑料物品, 成为现场标记物, 爆炸、燃烧作用使其产生的位置、物理、化学等变化, 能反映出案情发展过程。上述三个案例, 快检技术通过关联现场塑料物证和原有塑料物品, 帮助勘验人员排除无关物品对勘验工作的干扰, 开展现场勘验和分析重建, 进行涉案人员的动作行为和活动轨迹刻画。因此, 在爆炸和放火现场勘验中, 勘验人员应当具备观察、提取、检验塑料物证的意识和手段, 充分利用塑料物证的价值。

塑料物证快速检验在现场勘验中的应用也具有一定局限性。首先, 现场需要存在相对完好的塑料, 才具备材质分析的条件, 如案例一, 该塑料残片虽然过火, 但其内部仍然相对完好, 聚合物分子结构未发生严重变化, 尚具备通过红外、拉曼光谱检验的条件, 而有些放火案件、燃气爆燃案件中, 现场材料严重燃烧, 此时采用红外、拉曼光谱进行现场塑料快速检验可能难以发挥作用。其次, 生活中不同塑料物品可能材质相同, 因此只有现场原有物品陈设简单, 种类较少时, 才具备通过材质推断物品来源的条件, 如案例二, 该案现场为尚在装修的房间, 室内物品种类很少, 现场原有物品中除电灯开关材质为聚苯乙烯外, 其他物品无此材质, 故而当检出客厅西墙塑料熔融喷溅物为聚苯乙烯时, 才能唯一性地反推其来自电灯开关而非其他物品, 设想该案发生在一个生活用品数量、种类都很多的房间内, 那么通过塑料位置变化推测爆燃作用传播方向的条件可能将不复存在。再者, 现场塑料快检, 受仪器性能、检材条件及现场复杂性等因素制约, 并不能独立发挥作用, 需与多种技术要素相结合, 如原有物品摆放情况、现场破坏痕迹、现场物证分布情况、相关人员陈述等, 并结合其他专业分析, 如案例三, 基于该快检结果, 只能确定死者衣服上两种材料的可能来源, 并不能单独地刻画出死者的动作行为和活动轨迹, 但是结合床边及衣服上的血迹形态, 能判断王某受伤后在床边长时间停留, 结合白色塑料盖折痕、塑料桶与水缸挤压痕、尸体位置等状态、情况进行综合分析, 王某在火场中应有1.4.2中所述动作行为和活动轨迹。另外, 生活中常见塑料种类并不多, 主要有聚丙烯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚苯乙烯等几种, 很多情况下仅通过红外、拉曼光谱等方法进行塑料物证材质鉴别很难直接判断其物品来源, 此时, 可以引入当前比较成熟的快速元素分析设备如便携式X射线荧光光谱仪和激光诱导击穿光谱仪, 通过元素种类、含量等指标实现现场塑料精细鉴别[4-5]。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|