第一作者简介:朱国玉,男,江苏南通人,硕士,助理工程师,研究方向为毒物毒品分析。E-mail: 547110683@qq.com

目的 对疑似氯胺酮白色晶体进行分析。方法 使用气相色谱质谱联用仪(GC/MS)、液相色谱四级杆飞行时间质谱仪(Q-TOF LC/MS)、核磁共振氢谱(H NMR)、核磁共振碳谱(13C NMR)、核磁共振氟谱(19F NMR)、红外光谱(IR)等方法分析,数据同文献报道一致。结果 确认白色晶体为氯胺酮的类似物2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮,为国内首次在疑似毒品中检出。

结论2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮为不法分子为逃避打击刻意合成的新精神活性物质,需引起相关部门重视。

Objective To determine the composition of one seized white crystal sample suspected to be ketamine.Methods The sample was analyzed through gas chromatography-mass spectroscopy, quadrupole time-of-flight liquid chromatography mass spectroscopy, H/13C/19F NMR and infrared spectrum, with all the obtained data to compare with those from the published literatures.Results The white crystal was proved of ketamine analogue, the 2-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-cyclohexanone, which was asserted of the first time to have it detected from suspected drugs in China.Conclusions The 2-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-cyclohexanone is a new psychoactive substance that was deliberately synthesized by clandestine chemists who intended to avoid legal punishment, thus requiring that the relevant department/authority be paid of more attentions.

伴随着互联网的发展, 制毒技术在全球范围内蔓延。不法分子为逃避打击处理, 通过化学修饰, 使用在被管制毒品分子结构的基础上增加、改变取代基的方法, 合成一系列与管制毒品结构相似的新型毒品, 主要有合成大麻素类[1]、合成卡西酮类[2]、合成芬太尼类[3, 4]、新型苯二氮卓类[5]等。以国内常见毒品氯胺酮为母体进行修饰的新型毒品报道较少, 本文作者在对一起贩毒案件中缴获的疑似毒品检验中检出不明成分, 经气相色谱质谱联用仪(GC/MS)、液相色谱四级杆飞行时间质谱仪(Q-TOF LC/MS)、核磁共振氢谱(H NMR)、核磁共振碳谱(13C NMR)、核磁共振氟谱(19F NMR)、红外光谱(IR)分析, 确认为氯胺酮的类似物2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮, 为该物质首次在国内毒品缴获物中被检出。

2018年12月, 南通市公安局抓获一名涉嫌贩毒嫌疑人, 并在嫌疑人住处查获一袋白色晶体, 据嫌疑人自述该晶体为氯胺酮, 办案单位将白色晶体送检。

岛津QP 2010 Plus GC/MS气相色谱串联质谱联用仪, 配有AOC-6000 自动进样器; 安捷伦6500型Q-TOF LC/MS四级杆-飞行时间串联液质联用仪, 液相色谱为1200型四元泵, 配PCDL数据处理软件及数据定性处理软件; Bruker ARX 300NMR核磁共振仪(300 MHz); PerkinElmer Spectrum Two 傅里叶变换红外光谱仪。

电子天平(Mettler-Toledo公司); 超声波清洗器; Sigma 3K-16L高速离心机。

甲醇、甲酸铵、甲酸为色谱纯试剂; 氯胺酮标准品由公安部物证鉴定中心提供; 超纯水由Millipore超纯水仪制取。

取10.0 mg白色晶体, 加入10.0 mL甲醇, 超声10 min溶解, 离心后将上清液(1 mg/mL)进行GC/MS分析。将上清液稀释至100 ng/mL浓度, 进行Q-TOF LC/MS分析。

取约10 mg白色晶体, 研磨成粉末后, 使用CDCl3溶解后进行H NMR、13C NMR和19F NMR分析(H NMR测试时, 加入1% TMS作为内标)。取适量白色晶体粉末, KBr压片后进行红外分析。

GC条件:DB-5MS型石英毛细管柱(30 m× 0.25 mm× 0.25 μ m); 进样口温度280 ℃; 柱温50 ℃, 保持0.5 min, 以25 ℃/min升温至200 ℃, 再以5 ℃/min升温至300 ℃保持5 min; 载气He; 进样量1.0 μ L; 50∶ 1分流进样。

MS 条件:EI 源, 电子能量70 eV, 离子源温度230 ℃, 传输线温度280 ℃, 四级杆温度150 ℃, 扫描范围m/z 35~550, 全扫描检测方式。

LC条件:流动相A为5 mmol/L乙酸铵水溶液(含0.1%甲酸), 流动相B为甲醇; A∶ B(体积比)=70∶ 30, 流速为0.4 mL/min, 恒流6 min; 色谱柱为Zorbax Eclipse C18 (2.1 mm× 150 mm, 5 μ m), 柱温30 ℃, 进样量1 μ L。

MS条件:ESI正模式, 气体温度350 ℃, 干燥气 9 L/min, 裂解电压130 V, 锥孔电压 65 V, 离子喷雾电压4 000 V; 参比质量(m/z) 121.050 9和922.009 8; 一级质谱检测质量范围m/z 100~1 000。

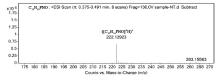

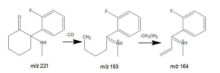

经GC/MS检测, 在8.29 min处出现一色谱峰。该色谱峰的质谱图见图1a, 主要质谱碎片为m/z 164、193、122、135、136、122、109。经与NIST17谱库比对, 未比中谱库内成分。由于常见毒品均已收录于NIST17谱库中, 初步分析该样品可能是新型毒品或是毒品前体。将样品与含有新精神活性物质的WGDRUG (Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs)谱库进行比对, 比中2-Fluoro Deschloroketamine, 即将氯胺酮分子中的氯原子替换为氟原子。样品质谱图与WGDRUG在互联网报道的质谱图[6]一致。氯胺酮的质谱图见图1b。

样品质谱图中主要离子碎片为m/z 164、193, 比氯胺酮的主要离子碎片m/z 180、209的质量数少16, 与35Cl原子与19F原子的质量差一致。由此推测, 样品与氯胺酮仅差一个取代原子, 与谱库比对结果相一致。经提取样品离子色谱图m/z 221、245、290、327, 并与总离子流图的保留时间比较, 发现m/z 221的保留时间与总离子流图的保留时间一致, 说明m/z 221可能是样品的分子离子峰, 同样比氯胺酮的分子离子峰m/z 237小16。该样品的准确分子量在下节中由Q-TOF LC/MS进行测试。

Q-TOF的质谱图见图2, 显示离子峰质量为222.129 23。在正模式下, 为样品分子与H+形成的加和离子。经去除加和的H+质量, 并通过数据处理软件检索, 比中C13H16FNO(分子量为221.121 59)。

从数据可以看出, 比中分子的分子量与实际检出分子量误差很小, 数据结果可信。分子式C13H16FNO, 与质谱库比中的2-Fluoro Deschloroketamine分子式一致。

样品的H NMR、13C NMR、19F NMR谱图分别见图3。

| 图3 样品的H NMR图(a)、13C NMR图(b)和19F NMR图(c)Fig.3 NMR spectrums of the sample (a: H NMR; b: 13C NMR; c: 19F NMR) |

H NMR数据:δ :1.56~1.65(1H, m), 1.78~1.87(2H, m), 1.99(1H, m), 2.42~2.60(6H, m), 3.44~3.48(1H, d), 7.13~7.19(1H, dd, J=8.92Hz), 7.36~7.41(1H, t, J=7.44 Hz), 7.47~7.53(1H, dd, J=7.80 Hz), 7.88~7.93(1H, t, J=7.70 Hz), 9.85/10.41(1H, s)。共计16个H, 其中高场11个H为4个亚甲基及1个甲基, 由于环己烷构象中直立键与平伏键的差异, 亚甲基的H生裂分, 部分位移与甲基H的位移重合, 导致在2.42~2.60有多重峰出现。低场的4个H来自苯环, 从峰的裂分情况(2个dd峰和2个t峰)及耦合常数可以确定, 苯环的两个取代基为邻位取代。9.85及10.41为亚氨基质子异构产生的2个峰。

13C NMR数据:δ :21.6(s, CH2), 28.1(s, CH2), 28.3(s, CH2), 36.4(s, CH2), 38.9(d, CH2), 70.1(s, 连接亚氨基的CH3), 116.6(d, 芳环CH), 118.5(d, 芳环CH), 126.0(d, 芳环CH), 130.8(d, 芳环CH), 132.7(d, 芳环CH), 163.0(s, F取代的芳环CH), 203.7(s, C=O)。

19F NMR数据:δ :108.3(s, F)。从19F NMR谱图中可以看出, 分子中含有氟原子。

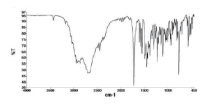

样品的红外谱图见图4。IR 数据(KBr):2 955、2 924、2 871、1 728、1 614、1 557、1 493、1 459、1 231、1 118、1 054、1 208、774 cm-1, 与王世玉等[7]的报道一致。

综合分析GC/MS、Q-TOF LC/MS、H NMR、13C NMR、19F NMR、IR等数据, 确认该白色晶体的主要成分为2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮。

2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮, 其合成方法国内最早报道于1987年[7], 是作为麻醉药物研究, 合成路径同氯胺酮相似。2014年, 国外也有其合成的报道[10], 并作为氯胺酮的衍生物进行研究。该两篇文献报道的合成方法基本相似。氯胺酮衍生物的研究, 早期论文[11, 12, 13]及专利[14]主要是对氯胺酮分子中环己酮基团进行取代修饰, 也有将环己酮基团替换为内酰胺衍生物的报道[15]。从2012年起, 开始有对氯胺酮分子中氯苯基团进行取代修饰的报道, 分别将氯苯替换为甲氧基苯[16]、烷基取代苯[17]。近年来, 研究最多的氯胺酮衍生物是2-(3-甲氧基苯基)-2-乙氨基环己酮(英文名:methoxetamine)[18, 19, 20]和乙基去甲氯胺酮(英文名:2-oxo-PCE)[21, 22], 与氯胺酮相比, 这两个衍生物中氨基取代基变为乙基, 并对苯环上的氯原子进行了替换或消除。2015年, 这两个氯胺酮衍生物在国内被列入管制目录。但大部分文献均没有2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮的报道。Wallach等[23]根据互联网信息认为, 2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮是在2015年左右开始流行。互联网上的讨论表明2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮的效力与氯胺酮相当或稍好。经过查阅互联网, 国外(美国)于2018年12月开始有2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮的报道[24], 与本实验室的发现时间一致。2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮, 英文名2-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-cyclohexanone, CAS号为111982-49-1, 根据构型不同, 部分文献中CAS号为111982-50-4。王世玉等[7]将其简称为氟胺酮, 部分英文文献中将其简称为Fluoroketamine、2-Fl-2′ -Oxo-PCM、2-FDCK、2-Fluroketamine、2-FK等。根据互联网使用者的描述[25]:使用10 mg时, 效果不明显; 在使用75 mg后, 出现视力模糊、幻视, 并有灵魂出窍的感觉, 同赛洛西宾的致幻效果相似; 1 h后, 痛觉减少, 心情有愉悦感。但其毒理及药理性质, 目前没有明确报道。据本案嫌疑人交代, 其并不知持有2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮的具体成分, 而是作为氯胺酮出售。根据2018年发布的《关于将4-氯乙卡西酮等32种物质列入非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录的公告》, 2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮尚未列入管制。世界范围内, 2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮在英国被列入B类毒品[26], 在拉脱维亚也列入管制[27], 在其他国家未见报道。从此可看出, 2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮尚未在世界范围及互联网泛滥, 近年来也未发现科学家对其药用价值的研究文献。因此, 其产生原因是不法分子刻意将氯胺酮分子中的氯原子替换为氟原子, 以达到逃避打击的目的。

本文通过GC/MS、Q-TOF LC/MS、H NMR、13CNMR、19F NMR、IR等方法对疑似氯胺酮的白色晶体进行分析, 确认该白色晶体为氯胺酮的类似物2-(2-氟苯基)-2-甲基氨基-环己酮, 为国内首次在疑似毒品中检出, 需引起监管部门重视。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|