第一作者简介:袁泉,男,黑龙江北安人,博士,高级工程师,研究方向为汽车安全与事故再现分析。E-mail: yuanq@tsinghua.edu.cn

车辆碰撞行人事故是中国死亡人数最多的道路交通事故形态,一些车辆冲撞人群的恶性案件也时有发生,影响恶劣并危害公共安全,因此对车辆冲撞行人事件进行深入研究分析是当务之急。当前对车辆冲撞案件的分析缺少实用化的动力学模型和可视化研判方法。面向公共安全及案件侦破处理的实际需要,为了深入分析和研判典型车辆冲撞案件的过程,本文建立了车辆冲撞案件的动力学模型与分析研判体系,并将其应用于现场要素的关联及分析,综合利用现场痕迹、人体损伤和车辆损坏等典型信息辅助进行人车接触过程分析,实现从车辆冲撞案件现场信息获取到动力学模型构建及案件动态可视化研判的全过程,并以实际的案例分析进行验证。研究结果为车辆冲撞行人案件的应急处置与再现提供了参考。

Vehicle-pedestrian crashes take up the majority of casualties of traffic accident. Sometimes, events of vehicle colliding into the crowd are reported, leaving bad social impacts and severe criminal incidents for the public security to urgently investigate and dispose. Therefore, it is essential to conduct in-depth scrutiny and analysis about the involving vehicles and individuals. However, the present available approaches lack of dynamic deciphering and visualization into analyzing the course of vehicle-pedestrian collision. Oriented to the actual demands of public safety and the detections of relevant criminal cases, a new analysis-judgment system was here set up through constructing the dynamic models for connecting the scene main factors into the course of related crash so that the investigated case can be concretely unveiled of its specific junctures. With comprehensive usage of the human injuries, vehicle damages and other typical traces/marks emerged from human bodies and vehicle in one crash process, the established system is able to handle a case over its whole process from collecting scene information through constructing dynamic models to visualizing the specific junctures. All the analysis and judgement can be reversely verified with the actual case and/or simulations. Moreover, the system can also provide references with pertinent precognition for emergency disposal and reconstruction of vehicle-pedestrian collision.

2017年我国车辆与行人之间的道路交通事故共发生46 577起, 因车辆碰撞导致17 286名行人死亡、35 058名行人受伤, 分别占事故伤亡总量的27%和17%[1]。交通事故中车辆碰撞行人导致的伤亡后果最为严重, 目前不少学者针对此类交通事故中车辆碰撞进行数值建模和再现研究, 进而为案事件科学、快速研判提供必要依据。通过对大量人车碰撞交通事故统计分析, 以及挖掘事故因素与后果严重度之间的相关性, 发现与车辆碰撞骑车人事故相比, 行人在交通环境中更为弱势, 这为事故预防和伤亡减轻提供参考[2]。另外, 利用驾驶模拟与计算机仿真结合的方法, 研究驾驶员的避撞反应措施与行人伤害严重性之间的联系, 结果显示驾驶员如采用制动结合转向的措施可以减轻行人伤害[3]。上述研究表明, 驾驶员的应急反应和避撞措施对行人的伤害结果有着直接的影响, 在车辆冲撞行人事故调研分析中应该予以重点关注。

在车辆冲撞人体事故/事件的重建领域, 通过计算机可以快捷高效地搭建数值仿真模型, 并有效应用多体系统动力学和有限元两种方法。目前市场上相关成熟的商业软件包括Pc-Crash和MADYMO, 二者均采用多刚体动力学理论构建人车碰撞模型, 可以对碰撞过程进行可视化重建。上海交通大学金先龙教授[4]在MADYMO平台上提出了一种以多刚体行人假人为模型的事故再现方法, 通过分析行人的初始状态对仿真结果的影响, 提高人车碰撞事故再现仿真的准确性。为了更简洁地仿真多车碰撞事故, 邹铁方等[5]提出多车碰撞事故再现的分步方法, 运用Pc-Crash内“ 定义新仿真” 的功能, 将多车碰撞事故分解为多个两车碰撞事故, 得到与事故现场痕迹最为吻合的事故再现结果, 有效降低了事故再现仿真的难度。对于车辆碰撞多人事故可以借鉴上述简化流程。Peng等人[6]通过验证汽车— 行人碰撞事故中的人体头部有限元模型, 并预测人车碰撞时行人头部受伤的风险, 分析了三种类型的发动机罩对行人头部的伤害, 该模型可有效用来评估车辆发动机罩设计的保护性能。Tolea等人[7]通过行人多体系统虚拟仿真以及假人碰撞测试, 使用不同类别不同前部轮廓的车辆进行事故模拟, 使用生物力学标准进行头部损伤评估, 得出头部损伤程度与车辆前部正面轮廓设计参数之间的关系, 并以此来优化车辆前部轮廓设计。Li等人[8]通过提取人车碰撞事故数据, 采用逻辑回归分析方法研究人车碰撞时客车前部形状对行人头部、胸部以及腿部受伤风险的详细影响, 量化了人体不同部位损伤风险, 提供了一种优化车辆前部形状参数的设计依据。Shi等人[9]通过建立人体多体模型, 考察了不同车辆类型和碰撞速度下的不同身高和步态的行人碰撞事故形态, 仿真研究行人碰撞至落地的旋转角度, 主要分析了地面碰撞所致行人头部损伤的危险。此外, 利用车载行驶记录仪等现场记录系统的数据对车辆冲撞人体事件进行分析是一种有效的手段。Chung等人[10]通过分析韩国出租车黑匣子(VBB)中的人车碰撞事故数据, 应用有序概率模型来分析碰撞中人体损伤严重性, 确定碰撞速度等五个主要变量对人体伤害严重程度的影响, 研究结果可为开发车辆辅助设备提供一定的参考依据。Ito等人[11]通过分析近3 000例出租车驾驶记录仪数据, 提取人车碰撞事故及人车接近碰撞事故场景, 通过KS检验以及T检验分析了汽车速度等不同变量与碰撞事故之间的关系, 总结了两类驾驶人无法避免碰撞事故的典型场景。

上述国内外学者针对人车碰撞交通事故仿真分析进行了大量研究。车辆冲撞案件为驾驶人主动操控下实施的非正常驾驶行为, 具有极大的公共危害, 与普通交通事故人车碰撞有着较大区别, 当前车辆冲撞案件的分析缺少实用化的动力学模型和可视化的研判方法。面向公共安全及案件侦破处理的实际需要, 有必要深入分析和研判典型车辆冲撞案件的过程, 建立针对典型汽车冲撞案件现场关键要素的动力学模型, 并将其应用于现场要素的关联及演化分析研究。开发此类案件的综合研判系统, 综合利用现场痕迹、人体损伤和车辆损坏等要素信息进行人车接触过程辅助分析, 实现从车辆冲撞案件现场信息获取到动力学模型构建及案件动态可视化研判的全过程。一方面, 所研发的系统可以为公安部门进行车辆冲撞事故分析提供有效的技术支撑, 另一方面, 通过深入分析车辆冲撞行人事故特征亦可为汽车安全设计改善提供有价值的参考。

目前基于Pc-Crash等事故仿真软件进行车辆碰撞事件再现分析主要步骤如下:首先, 对事故现场、车辆和人体等基本信息进行调查, 获取事故的人车路要素之间的关联信息; 其次, 利用再现方法进行初步计算并获取碰撞初始参数, 如车辆的行驶速度、碰撞速度等, 通过仿真软件进行模拟, 由此得到从碰撞前到碰撞时刻再到碰撞后的全部过程。最后, 对再现所得的碰撞结果与实际情况进行对比验证, 如果偏差较大, 调整所得的初始参数进行仿真分析, 直到模拟结果的误差达到可接受的范围。上述过程即实现了正反两个方向相结合的车辆碰撞模拟与分析。然而, 单纯应用Pc-Crash等事故仿真软件无法进行逆向再现初步获得车辆的初始速度等参数。因此, 为了对初始参数进行估计需要开展相关研究, 也即为仿真软件提供数据预处理工作。

为了解决上述Pc-Crash软件不能有效适用于冲撞案件分析的问题, 本文将搭建车辆冲撞综合研判模型进行事故分析。具体研发包含如下几个方面的内容。

1)面向案件研判的现场信息特征要素获取。对车辆冲撞案件涉及的各种现场信息进行调研分析, 包括人、车、环境、痕迹等多源数据, 借助实物、图片、监控视频、车载行驶记录、GPS等, 利用激光扫描、摄影测量、视频分析等方法, 了解案件的基本特点和包含的特征要素信息。面向案件研判分析, 提取其中的重要信息, 如现场运动参数、碰撞特征、车辆损坏、人体损伤及路面痕迹、散落物等, 构建表征案件特征要素的数据源。

2)典型车辆冲撞行为的驾驶-行驶耦合。基于汽车理论及驾驶模拟方法, 对车辆冲撞行为进行描述分析, 包括车辆的运动学和动力学特征, 驾车人(施害者)的主观行为特征, 以及两者之间的结合, 从而以人-机系统的角度全面描述车辆冲撞行为特征, 实现驾驶-行驶行为的耦合, 为后续的动力学建模做好准备。

3)典型车辆冲撞所致人体伤害及人车接触特征。一方面, 车辆冲撞案件对受害者人体造成不同程度的伤害后果。不同车辆的前部几何形状拥有不同的碰撞特点, 在车辆冲撞的速度、加速度和碰撞力作用下引起人体对应部位的损伤。为此, 研究在典型的车辆前部形状及不同的撞击角度、速度、接触点等条件下, 人体典型部位的损伤特性, 为案件过程推演提供必要基础。另一方面, 车辆冲撞导致人体伤害, 并在车体及路面等部位遗留相应的接触痕迹。人体的伤害程度、抛出距离及对应的车体遗留痕迹(如包络线长度)等也标志着车辆碰撞的动力学特征, 如车辆冲撞的速度、加速度、角度及撞击力等。研究车辆碰撞特点与人体伤害程度之间的关系[12], 并对实际发生的案件进行调研, 获取实际的人车接触特征、接触顺序, 为案件的还原分析提供重要依据。

4)典型车辆冲撞案件的碰撞动力学模型构建及验证。首先对复杂案例进行简化分解, 提取现场要素特征, 包括人、车、路、环境、痕迹等相关信息, 建立动力学关联, 基于多体动力学理论和有限元方法分别构建典型车辆和人体模型, 结合计算机仿真方法构建车辆冲撞行人的动力学模型, 聚焦车辆碰撞过程、车辆冲撞特征及其关键参数的动态分析, 并利用已有的实际案例进行测试应用。基于多体动力学、碰撞力学和人体伤害等理论, 描述车辆冲撞人体的运动过程、人车之间的接触特征与力学(如受力)和运动学参数(如碰撞速度)之间的关系, 利用此模型综合现场要素进行关联分析与案件研判。

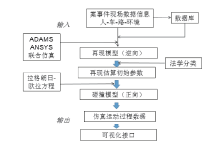

图1为模型的数据流程。其中, 再现模型(逆向)采用基于碰撞伤害特征参数(如人体伤害等级、车辆风挡玻璃破裂程度、人车包络线长度等)的车速分析方法, 利用碰撞事件数据和计算机模拟建立车速与碰撞伤害结果等特征之间的联系; 碰撞模型(正向)采用经典的多刚体力& 运动位移方程、动量矩守恒& 能量守恒方法, 利用欧拉方程对人车碰撞运动过程进行描述。对模型验证采用的方法:1)用于验证的参数包括车辆的碰撞速度与停定位置、被撞人体的伤害后果等。2)验证的方法包括与实际的视频/录像对比、与再现理论计算结果对比, 以及与相关碰撞实验的结果进行对比等。

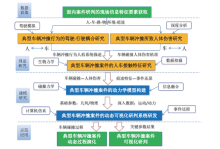

针对拟解决的问题, 围绕实现从现场信息获取到模型构建及案件动态过程的可视化研判目标, 将需求调研、数据获取、理论研究、试验研究和建模仿真等方法和环节有机结合, 开展系统研发。

采用的具体研究方法包括:基于事件调研、深入数据分析, 研究面向案件研判的现场信息特征要素获取, 包括人、车、环境、痕迹等方面的多源数据, 了解此类案件的基本特点和包含的特征要素信息, 构建面向案例研判分析的车辆冲撞案件构成要素的数据库; 基于汽车理论、人机工程和驾驶模拟方法研究车辆冲撞行为的驾驶操作特性, 实现典型车辆冲撞行为的驾驶— 行驶耦合, 从人— 机系统的角度全面描述车辆冲撞行为、冲撞特征; 基于生物力学、法医学等理论方法研究典型车辆冲撞所致人体伤害, 同时结合深入数据挖掘方法研究典型车辆冲撞案件的人车接触特征, 获取车辆碰撞特点与人体伤害程度之间的关系; 基于力学建模、碰撞模拟试验与计算机仿真方法研究车辆冲撞人体的动力学模型构建, 基于多体动力学理论, 结合计算机仿真和有限元方法构建典型车辆和人体模型, 包括常见的轿车等车型, 重点研究车辆碰撞过程、车辆冲撞特征及其关键参数(如位移, 速度和加速度等)的动态分析, 并对已有的实际案例进行应用; 综合上述相关内容方法研发典型车辆冲撞案件现场要素动态演化的可视化研判系统, 将动力学参数与场景模型之间对接融合, 设计友好的用户界面, 实现车辆冲撞多人案件动态过程的交互式可视化研判, 获取重要的动力学参数和分析结果。

综上, 系统研发和应用的技术路线见图2。综合先进的现场数据采集、信息融合、动力学建模、模拟碰撞试验、驾驶模拟和计算机仿真等方法, 开发相应的事件构成要素数据源、碰撞动力学模型和实用化分析研判系统, 实现从车辆冲撞案件现场信息获取到模型构建及案件动态过程的研判。基于已构建的动力学模型, 利用案件现场信息要素, 结合人车接触特征辅助进行车辆冲撞案件的动态过程演化与解析, 建立案件综合分析研判系统, 面向用户应用的输入输出架构见图3。充分利用现场痕迹、人体损伤和车辆损坏等特征信息辅助进行人车接触过程分析, 将动力学参数与场景模型对接融合, 实现车辆冲撞案件动态过程推演及交互式可视化研判, 得到客观、准确、可信的分析结果。

系统的主要输入输出参数见表1, 输入参数包含从案事件中获取的人-车-路的基本参数和痕迹信息, 输出参数包括车辆碰撞速度、人体的动力学参数、碰撞过程演示等。利用真实发生的一起车辆碰撞行人案件对上述模型方法进行测试应用。案件发生于夜间北京市城区某路段, 一辆轿车由北向南行驶, 与一名行人发生碰撞, 导致行人当场死亡。现场路面遗留车辆的轮胎痕迹、散落物等, 要求对车辆冲撞过程进行动力学建模、运动学再现, 并对案件性质进行研判分析。利用所建立的模型方法进行分析研判, 过程及结果如下:

| 表1 系统的输入输出参数 Table 1 Input & output parameters of the system |

1)数据获取:首先通过调研勘测获得现场的人、车、路及环境信息, 包括基本信息(车辆的类型、质量及尺寸等参数, 人体的高度及体质量等参数), 车辆的制动痕迹, 人体的挫痕, 以及路面物理特性参数等。

2)将上述相关数据输入“ 再现模型” :车辆制动距离16.5 m; 人体身高1.70 m; 人体抛距约为28 m; 人体伤害严重度AIS值为5(颅脑损伤致死)。输出结果为:碰撞速度估值54 km/h; 车辆碰撞位置在机动车道内。

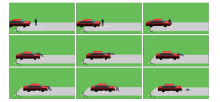

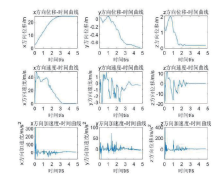

3)整合上述运动学参数输入到“ 碰撞模型” 得到人车运动序列, 并结合Pc-Crash软件仿真后处理得到碰撞过程演示、接触情况和碰撞结果。再现场景见图4, 碰撞过程行人头部的动力学参数-时间变化曲线见图5。

4)综合分析推演定性:机动车驾驶人醉酒驾车, 超速行驶, 碰撞行人致死。与事故鉴定分析结果一致。

综合刚体动力学、汽车理论与驾驶行为理论, 结合驾驶模拟方法, 对车辆冲撞行为进行综合描述分析, 提取车辆行驶、人工驾驶的特征参数, 如车辆的运动学和动力学参数、驾车人的行为特征参数, 进行关联耦合, 用于对冲撞过程进行全面的分析研究。

人车之间接触的痕迹特征标志着车辆冲撞的特点和严重程度, 论文所建立的方法可以充分挖掘利用现场痕迹、人体损伤、车体痕迹之间的关联特征, 进行匹配利用, 辅助对车辆冲撞人体的过程进行深入的还原分析。对于车辆碰撞多人事件的模拟分析, 通常的思路是进行分解与综合, 即在事件调查时将车辆碰撞多人的复杂过程分解为车辆冲撞单人的多个过程, 进行痕迹匹配与初步估算, 然后利用软件进行合成仿真。对车体上的痕迹进行分类, 并对车体痕迹与人体损伤进行匹配, 推断车辆接触的部位和冲撞的顺序, 在此基础上进行耦合与分析。

在事件仿真/重现模型中, 传统方法一般只利用一个维度或单层面因素进行还原, 而忽略了其他因素, 对多种来源的信息未能融合处理, 得出的事故还原精度较低, 也导致重建结果的可信度和说服力较弱; 为了弥补这一缺点, 采用能够融合多种现场信息的仿真模型, 通过对信息进行融合互补, 使得仿真结果更趋近于真实情况。为了提高仿真的速度, 构建动静态信息融合的新模型, 在Pc-Crash仿真的基础上, 基于静态信息得出碰撞初始值, 如碰撞速度、碰撞行人姿态等; 基于动态信息得出仿真约束, 如GPS记录的车辆行驶轨迹, 融合静态与动态信息对案件的碰撞过程进行还原。

面向车辆冲撞人体案件的勘查处理和研判分析, 融合先进的现场数据采集、信息融合、动力学建模、模拟碰撞试验和计算机仿真等方法, 开发了碰撞动力学模型和实用化分析研判系统, 实现从现场信息获取到模型构建及案件动态过程的分析研判, 为公共安全案件的调查分析和探明真相提供实用化的技术方法和理论支持, 提高案件勘查处理的效率、效果和准确性, 助力加速案件侦破的过程, 取得显著的社会效益。对于复杂的车辆冲撞人体事件进行仿真, 一方面利用各种先进的技术手段获取现场数据信息, 另一方面利用传统动力学方法进行建模分析, 同时结合仿真软件进行可视化研判。实用化的车辆冲撞分析将逆向再现和正向模拟结合起来, 利用逆向估算初始参数, 利用正向模拟冲撞过程, 实现对冲撞过程的模拟分析。本文提出的研究方法可有效应用于车辆冲撞案件的再现分析, 有助于还原事件真相和提高案件处理的效率。今后, 在现场数据信息获取的自动化、三维演示的逼真效果、案件分析专家系统与人机交互等方面还需要进行深入研发改进。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|