第一作者简介:魏斌(1986—),男,江西南昌人,博士,副教授,研究方向为人工智能及其在法律中的应用。E-mail:srsysj@126.com

人工智能方法应用于辅助认定刑事案件事实在法庭科学中逐步兴起,刑事案件专家系统开启了人工智能方法应用的序幕,从早期的经典逻辑到非经典逻辑,认定案件事实的人工智能逻辑基础不断得到丰富,贝叶斯模型的衍化使得认定案件事实从定性研究走向定量研究,可计算论辩模型帮助厘清了刑事案件事实中证据论证的结构,大数据、算法和区块链技术的变革使得证据指向案件事实的过程更加准确、精细和科学。人工智能的应用不断克服自身的技术缺陷,也不断靠近法官和陪审员判定案件事实的思维和方法,它的作用在于辅助司法判决,提高案件事实认定的准确度,减少冤假错案的发生。

The emerging artificial intelligence (AI) is being applied to assist in finding facts of criminal cases for forensic investigation, initiating the forensic practice of AI into the expert’s system of criminal cases. From the early classical logic to the non-classical one, the foundation has been being enriched for AI’s logic to dig out the facts of cases. The ever-evolving Bayesian model is bringing the fact-finding of cases into quantitative determination from qualitative deduction. While computational argumentation model helps to clarify the structure of evidential argument for the facts of criminal cases, the revolution of big data, algorithms and block-chain correlation pulls the evidence approaching to the case facts into a more accurate, finer and more scientific course. AI is continuously overcoming its technical defects, getting closer to the thinking and umpirage by judges and juries to find the criminal facts, yet its role must be oriented at the assistant status for the judicial judgment to improve the accuracy of finding facts from cases and reduce the occurrence of wrong cases.

刑事案件事实认定是刑事司法理论和实践中的难题。案件事实认定不清甚至错误是直接导致刑事冤假错案的主因。近些年来, 我国发生的呼格吉勒图案、念斌案、张氏叔侄案和赵作海案等都是由错误的案件事实认定而引发的。案件事实认定既是法庭科学的理论问题, 更是公安技术领域的实务问题。传统的刑事案件事实认定多依赖于演绎、归纳和溯因推理, 但在疑难刑事案件当中仅基于这些方法并不足够。在实际认定过程中, 由于重大刑事案件中证据等要素的错综复杂, 犯罪事实构成要件和重要情节往往不易被厘清, 重建案件事实真相仍然面临困难, 因而亟需开辟新的认定方法。随着人工智能技术的突破, 其应用于刑事案件分析逐渐成为世界各国法庭科学领域的一个重要研究方向, 基于人工智能技术开展的案件事实认定研究有着重要的理论和应用价值。

刑事案件专家系统开启了人工智能运用于刑事案件事实认定的序幕, 随着人工智能理论和技术的不断发展, 刑事案件事实认定的人工智能方法不断得到优化, 证据指向刑事案件事实愈加精确和清晰。从早期的经典逻辑到非经典逻辑, 认定案件事实的人工智能逻辑基础不断得到丰富; 贝叶斯模型的衍化使得认定案件事实从定性研究走向定量研究, 这为法官或陪审员提供了精确化参考; 可计算论辩模型帮助厘清了刑事案件事实中证据论证的结构, 使得证据论证的分析和评估变得可能。近年来, 大数据、算法和区块链技术的变革又使得案件事实认定有了突破性的进展, 综合应用多项技术的人工智能辅助系统开始问世, 这标志着人工智能方法的应用开始向着真正满足法律实务需求的智能化方向迈进。

早期的人工智能技术主要是数据的存储、整理和分析, 刑事证据管理系统是一类最早的刑事案件分析的计算机软件。澳大利亚Eden技术公司开发的“ 一般证据管理系统(GEMS)” 能够用于识别、存储、标注、检索、展示刑事案件(尤其是诈骗和贪污犯罪)的证据和信息, 同时兼具电子成像、光学字符检索、证据矢量等功能, 能够帮助侦查人员提高案件事实调查的准确度[1]。证据管理系统发展到后来也逐步兼具案件事实认定的功能, 中国政法大学证据科学研究院研发的证据管理系统由客户端计算机、应用服务器和数据库组成, 其中应用服务器包括的软件功能模块为:案件信息输入模块、案件信息查询模块、统计模块以及判决书生成模块, 整个管理系统可以初步做到:输入案件基本信息— 选择案件性质— 自动生成判决书。在这个过程中, 生成判决书之前无疑要对案件事实先加以判定。但是, 这类管理系统并不是专门用于确定案件事实, 并没有清晰地展现证据导向案件事实主张的逻辑关系。

随着上世纪80年代人工智能专家系统的兴起, 刑事案件专家辅助系统也应运而生。我国赵廷光教授于1993年主持研发了实用刑法专家系统, 该系统包含了咨询检索系统、辅助定性系统和辅助量刑系统。咨询检索系统能够检索现行刑法和司法解释, 辅助定性系统能够识别犯罪的形态、罪数和是否共同犯罪, 最为核心的辅助量刑系统能够对单个罪名和数罪给出量刑结果。该系统的量刑是一种模糊决策, 首先通过两个步骤达到定量分析的目的:第一步是正确认定每个量刑情节的分量“ 等级” ; 第二步是正确评价量刑情节从轻或者从重处罚的程度。最后再通过这两次定量分析来判定该情节的积分=分量等级× 轻重档次[2]。

国外的法律专家系统分为基于规则(rule)的和基于先例(case)的专家系统, 大陆法系和英美法系国家各有侧重。由Ashley开发的HYPO系统是第一个基于法律先例的法律专家系统[3], 它使用固定的案例事实集合作为前提构造三方论证, 如果当前案例与数据库中的先例足够相似, 那么按照援例原则将支持得到同样的结论。尽管Ashley只是讨论了HYPO在商业秘密法的应用, 但基于案例的专家系统已经被用于辅助刑事案件分析[4]。法律专家系统有适用性强、可靠性强、能够解释说明推导过程等特点, 但是法律是一个开放的体系, 它并不是封闭不变的, 法律概念和法律推理都是可废止的, 而法律专家系统自主更新能力弱且实效性差, 因而难以应对新出现的法律问题, 而且法律专家系统还面临“ 知识接收瓶颈” 的难题。

本世纪初, 在人工智能与法庭科学交叉发展的推动下, 贝叶斯模型(Bayesian model)开始被应用于案件事实认定。Finklestein和Fairley[5]就曾在《哈佛法学评论》上发表《鉴定证据的一种贝叶斯方法》, 这是最早将贝叶斯理论应用于研究证据概率的文献。英国科学家Fenton[6]曾在《自然》杂志上发文论证了贝叶斯模型应用于法律领域的科学性, 他指出人们认定案件事实的信念会随着法庭上不断给出的证据而发生变化, 对某个证据的信念变化会影响它所支持或反对的案件事实的信念, 而这样的变化恰是贝叶斯模型所擅长的。贝叶斯模型的应用已经受到欧美国家法院的关注, 如英国上诉法院裁定DNA证据领域和“ 存在扎实统计基础的领域” 都允许使用贝叶斯模型来评价证据。

基于贝叶斯模型的人工智能原理符合人们认识案件事实的规律, 这是由于多数时候人们难以还原绝对的真相, 而是盖然性的概率。显然, 刑事案件事实认定中的证据不是以绝对的确定性来表达的, 而是一种盖然性的非绝对性的表达。Anderson等[7]就认为基于证据的结论在本质上必然是盖然性的, 这是因为:1)证据总是不完全的; 2)证据一般是非结论性的; 3)人们拥有的证据通常是模糊的; 4)证据体往往是不协调的, 某个证据可能支持一个命题, 而另一个证据则支持其他命题; 5)证据来源于人们并不完美的可信度级别。证据的盖然性容易使得案件事实认定呈现出不确定性, 贝叶斯模型为法官的精准裁量提供了科学工具。

贝叶斯模型演化出一种基于似然比(likelihood ratio)的验证方法, 已经被应用在物证理化检验等领域, Zadora和Martyna等[8]学者就提了一种基于似然比法对物证理化检验的结果进行评估, 他们认为当出现两种对立的案件事实假设时, 就有必要采用似然比法来评估证据, 适用的具体方法是采用经验交叉熵方法说明如何对似然比法进行校验。

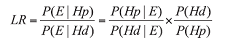

假定检方(prosecution)的案件事实主张是Hp, 辩方(defender)相对立的事实主张是Hd, 条件概率P(E|Hp)和P(E|Hd)分别表示Hp和Hd的似然性, 它们指的是Hp和Hd发生下的证据E发生的概率, 似然比LR指的是P(E|Hp)与P(E|Hd)的比值。通常来说, 如果P(E|Hp)> P(E|Hd), 那么检方的主张Hp得到证据E的支持, 反之则是辩方的主张得到支持。根据贝叶斯定理, 似然比也可以表达为以下公式:

似然比能够反映出证据对事实主张的支持程度(如表1)[9], 这为法官或陪审员认定案件事实提供了直观的参考。

| 表1 似然比与支持程度对照 Table 1 Likelihood ratio and the relevant supporting strength |

贝叶斯网络(Bayesian network)在深度学习算法中得到普遍应用, 它是一种概率图式模型, 其本质是一种不确定推理, 已经被广泛应用于预测、异常检测、诊疗和自动化测试等多个领域。贝叶斯网络建立在一个由点和链接点构成的有向链之上, 这种有向链不能形成闭环, 因而贝叶斯模型是一种无环图。贝叶斯网络已经被用于确定案件事实, 网络结构能够表明案件当中两个变量之间的相关性或独立性, 图解结构通常包括一个或一个以上的假设节点(如犯罪嫌疑人有罪)、证据节点(如发现与犯罪嫌疑人的指纹相匹配的指纹)以及一些中间节点(如犯罪嫌疑人在犯罪现场)。当两个变量之间存在某种概率相关性时, 这两个节点在图解结构中就用箭头连接起来。这种箭头联系起来的关系是一种因果相关性, 在贝叶斯网络中, 每个节点都有真和假两个值, 每个值都有一个条件概率表, 它包含了所有能够获得的先验概率, 由这些条件概率表组合就构成了一个联合概率分布。某个节点的先验概率发生变化, 由该节点所指向的所有节点的后验概率也随之发生变化[10]。贝叶斯网络模型的特点在于能够直观地展示案件事实中证据和事实主张之间的因果关系, 准确地评估事件发生的概率, 作为判定案件事实是否成立的科学参考。

然而, 贝叶斯网络仍然要面临主观概率理论的三个难题:首先, 当多个独立证据同时支持一个待证事实时, 根据主观概率演算的乘法公式, 它们共同支持的结论的概率将比任何一个独立证据所支持的概率要低, 这显然是违反直观的; 其次, 主观概率理论无法处理反对证据或反论证对目标证据的概率的影响。由于证据的强度会受到反证据的影响, 如果某个证据能在与反证据的竞争下获胜, 那么该证据是可以被接受的。在认定案件事实过程中, 审判方需要判断一个证据是如何影响其他证据的, 而这是主观概率理论所不能刻画的; 最后, 人们对某个证据或论证的可信度不必然要求满足可加性原则, 这是因为在认定案件事实的过程中, 即使确定某个命题Q的概率为P, 也不能令人相信非Q的概率为1-P, 因为还可能存在不能确信的情况。这表明以可加性原则为基本原则的主观概率理论不能很好地刻画证据评估的这一特性。这些缺陷意味着贝叶斯模型是一种不完美的人工智能方法, 它需要与其他方法合作来弥补这些缺陷。

哥德尔之后现代逻辑的发展为案件事实的认定提供了新的工具。在司法判决阶段, 法律推理使清晰的三段论推理成为法律证成的必要条件, 经典逻辑在检验法律推理的有效性方面发挥了重要作用。应用经典逻辑能够通过谓词表达式处理较为复杂的法律语言的内部结构, 这是传统非经典逻辑难以做到的, 但经典逻辑的单调性使得其无法处理法律推理的非单调属性, 非单调推理的实质是前提集的扩充能够导致结论的改变, 而这种扩充是法律开放结构所允许的。在案件事实认定的过程中, 随着法律规则不断修正和新证据的加入, 案件的法律事实也会随之改变, 从而使得原来的结论发生改变甚至遭到反驳。为刻画案件事实认定的非单调属性, 逻辑学家发展出以缺省逻辑和可废止逻辑为代表的非经典逻辑分支, 例如, Hage[11]发展的理由逻辑(reason based logic)就是一种非单调逻辑, 这种逻辑能够刻画“ 基于缺省而进行的推理” , 适用于表达法律推理的非单调属性。应用于案件事实认定, 理由能够表示不同类型的法律事实, 对于因理由而产生的事实则被称为结论或事实主张, 而法律规则被建模为理由逻辑中的规则, 理由逻辑是通过定性的比较推理来证明案件事实。然而, 传统非经典逻辑在法律论证和对话中无法表达人们对某个证据或案件事实主张的可信度或可接受性的变化, 这使得传统非经典逻辑并不完全适用于案件事实的认定。

为克服传统非经典逻辑和贝叶斯模型的缺陷, 基于可计算论辩(argumentation)模型的应用开始在法庭科学中崭露头角。可计算论辩模型是近年来在人工智能领域快速兴起的一个新非经典逻辑分支, 它能够克服多个证据支持一个结论而导致结论的可信度降低的问题, 也能够很好地表达反证据对目标证据的减弱或击败影响, 同时不必遵守可加性原则。除此之外, 它的特点在于能够避免人工智能普遍面临的“ 知识接收瓶颈” 的问题, 因为它不需要接收应用于解决问题的知识, 而是直接与较为完备的背景法律知识档案来源相联系, 通过构造论证的方法使问题直观化, 帮助系统使用者厘清并解决问题, 它同样支持案件事实认定中的可废止论证和在不同观点分歧下的庭审对话。

案件事实认定研究的核心问题是如何分析和评估证据支持案件事实主张的论证, 包括事实主张是否被证明满足了排除合理怀疑的标准(BRD)。这就需要解决好两个问题:一是案件事实的分析需要清楚和明确证据支持事实主张(结论)的方式和结构, 二是案件事实的评估需要评价证据对案件事实主张的支持程度等。由法国计算机科学家Amgoud[12]领衔的欧洲自然科学项目“ 带集成组件的论辩服务平台” 是一种基于知识的服务平台, 该服务平台已经被应用于刑事案件中的事实认定研究, 其核心部分是一种结构化论辩框架, 这种框架的特点在于能够递归定义论证概念, 进而表达论证的内部结构, 而且能够明确论证间的攻击类型和击败关系, 还能依赖前提和推论规则的偏好来比较和评估论证。Prakken[13]在该框架的基础上改进得到了一种新的ASPCI+, 这种改进型模型在原来的基础上加入了质疑证据作为新的攻击类型, 并且将其应用于研究一个真实的案例(Popov诉Hayashi案)。

对于可计算论辩模型的方法, 人工智能学家不仅关注它的理论模型, 而且更注重基于理论模型生成的可视化软件, 这就推动了可计算论辩模型的应用系统的发展。这类应用系统能够直观地表达抽象论辩特点, 是一类利用可视化编程技术生成的辅助论辩软件, 也被称为构造化论辩系统。例如, Braak[14]开发的Aver系统是一款专门用于认定刑事案件事实的软件, 该软件的算法模型结合论证(argument)与故事(story)模型得到了一种复合模型, 其中论证模型基于案例中的证据库, 而故事模型则是用事件(event)的溯因网络来表达。Aver系统将这种复合模型翻译为一种能够表达和定义证据论证和故事的本体(ontology), 这个本体区分了不同类型的关系, 其中解释关系包含用于连接事件到故事的溯因可废止推论, 而指示关系包含用于连接证据到事件的证据性可废止规则。Aver系统应用该本体创建了复合模型的可视化平台, 再通过一个网络界面帮助系统使用者分析和比较案件中的论证和故事, 达到认定案件事实的目的。

当前, 大数据、算法和区块链技术的变革使得证据的分析、存储和评估更加智能化, 极大地影响了刑事案件事实认定研究的进程。大数据在数据获取、存储、管理和应用分析方面都远超过传统的数据库, 它通过云计算的分布式挖掘和存储数据, 通常要与图像和语音识别算法共同发挥作用。目前大数据极大地推动了我国刑事案件侦查模型的转型, 我国公安机关使用的“ 天网系统” 通过视频图像识别系统识别人的脸部信息, 再与数据库中信息相匹配和验证, 锁定犯罪嫌疑人。此外, 公安机关还使用DNA技术通过父系亲缘关系排查犯罪嫌疑人, 这需要与已经建立的大数据库中的数据加以比对, 进而逐步缩小排查范围, 提高锁定犯罪嫌疑人的效率, 公安机关破获的“ 白银杀人案” 就是一个典型的案例。区块链技术的作用在于为认定案件事实保存证据, 它不同于普通的电子存证, 而是采用分布式存证手段, 通过密匙确保证据的完整性和真实性, 同时保证证据不会被篡改。区块链技术使得证据的提取也高效有序, 通过加密算法等技术对证据进行识别和提取, 证据能够通过事先设计的智能合约形成证据链, 从而实现证据存储和提取的标准化。

随着大数据、互联网和深度学习算法的交叉应用, 综合多项技术的人工智能辅助系统得以诞生。2017年, 科大讯飞与上海市法院、检察院和公安机关合作开发了一套“ 刑事案件智能辅助办案系统” (又被称为206工程), 该系统不同于基于知识库的专家系统, 它通过机器学习算法, 在大数据库的支持下不断训练, 从而持续更新和完善。206工程的大数据库包括案例库、文书库、法律法规和司法解释库、办案业务文件库、证据标准库和电子卷宗库, 其中案例库中案例的数量决定了类案能否得到有效推送。206工程所包含的功能包括证据标准指引、证据规则指引、逮捕条件指引、单一证据校验、社会危险性评估、非法言辞证据排除、类案推送、量刑参考和文书生成等功能, 该系统还能实时显示案件的录入情况和系统的功能使用情况。206工程的特点在于它能够运用深度神经网络模型算法和图文识别技术, 对数据库中的卷宗材料进行学习, 初步实现对各种证据的印刷体文字、手写体文字、签名、手印和表格等的智能识别、定位和信息提取[15]。随着系统被广泛推广与应用, 法官在使用过程将不断产生可供学习的数据, 机器学习的素材越来越多, 也就使得系统更加成熟和适用。无疑, 206工程是近年来我国人工智能技术在司法领域的集中体现, 通过证据指引来引导录入证据, 适用恰当的证据标准, 帮助发现证明案件事实的证据链中的缺陷, 从而提高案件事实认定的效率和准确度, 减少错案的发生。

人工智能方法应用于案件事实认定面临多个方面的困难:

第一, 如何将法律语言转化为逻辑语言, 将证据转化为逻辑命题仍然是自然语言翻译难以突破的瓶颈, 如何明确这些逻辑命题之间的因果关系也需要更多的研究。

第二, 证明标准的量化仍然是一个难题, 尽管贝叶斯理论提供了量化方案, 但是从定量的角度来认定案件事实的结果至今备受争议, 需要在定量和定性研究之间寻找平衡。

第三, 对于证据的可信度强弱的评估仍然难以找到合适的方案, 这涉及到对证据的客观真实性的评估问题, 证据对事实主张的支持程度的评估也同样面临这个问题。

第四, 在我国, 完整的证据链条是刑事证明标准之外的额外标准, 如何从人工智能角度界定完整的证据链条是一个重要的开放式问题。

第五, 区块链存证的合法性和第三方存证平台的资质备受质疑, 存储的证据是否有司法效力也未有定论。

第六, 大陆法系国家、英美法系国家与我国在刑事诉讼实务中关于案件事实认定的相关制约因素及特点有所差异, 如何使人工智能方法真正适用于我国刑事案件事实认定的理论和实务是更加迫切的问题。

尽管这些困难在短时间内难以解决, 但未来刑事案件事实认定的人工智能应用仍将迎来更多发展机遇。可以预见, 未来更多的人工智能方法将从理论走向应用, 智能化应用软件将落地推广, 也必将产生一批经过人工智能系统辅助案件事实认定的典型案件。未来我国的“ 智慧法院” 建设应当从法庭程序的智能化建设转向案件事实的认定的智能化建设, 相关研究和应用也应当紧密结合我国的刑事司法实际, 围绕满足证据的“ 三性” 展开, 即能够用于证成证据的客观性真实性、能够用于展示证据与案件事实的关联性、能够确保证据取得的合法性, 进一步还应当探索法官或陪审员认定案件事实的自由心证模式, 减少主观判断可能出现的失误和错误, 在此基础上再逐步回应人工智能方法应用面临的诸多难题。还要注意的是, 未来人工智能方法还需要注重交叉性研究, 或者与其他理论紧密结合, 例如, 整合贝叶斯网络与可计算论辩模型已经成为当前人工智能与法律研究中的新动态[16], 人工智能方法与叙事(narrative)理论的结合也是一个重要的研究方向。

无论人工智能发展到何种程度, 应当保持清醒的是, 人工智能的应用不可能百分之百地还原刑事案件的事实真相, 它也无法代替法官和陪审员的认定。作为一种智能的辅助工具, 它的作用在于为法官和陪审员提供科学的决策建议, 帮助提高案件事实认定的效率和准确度, 从而减少司法判决的任意性, 尽量避免冤假错案的发生。

The authors have declared that no competing interests exist.

作者已声明无竞争性利益关系。The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|