第一作者简介:马新(1984—),男,山东济南人,博士,主检法医师,研究方向为科研规划管理。E-mail:maxin@cifs.gov.cn

“十三五”期间,国家对现有的科技计划管理进行了大刀阔斧的改革,增强了各创新主体的创新能力,构建了高效协同创新网络,最大限度激发了科技创新的巨大潜能。本文梳理并解读了国家科技计划管理改革的具体举措,并以国家重点研发计划为例介绍了计划改革的最新进展。最后,本文介绍了与法庭科学领域密切相关的国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项的申报实施情况。

Chinese state government has been making comprehensive reforms on management of the on-going national 13th five-year plan’s science and technology (S&T) projects, thereby enhancing the innovation capability of all innovative entities, building up an efficiency-high collaborative innovation network, and maximizing the creativity of S&T. This paper studies the concrete measures on reforming the management of national S&T projects, and analyzes the latest progress of the plan’s reforming with the China’s national key R&D (research and development) project as an example. Finally, an introduction is conducted on the application and implementation of the tight relatedness-to-forensic-science key project of "National Public Security Risk Prevention and Emergency Technology and Equipment".

“ 十三五” 期间, 为全面提升我国经济增长的质量和效益, 有力推动经济发展方式转变, 实现到2020年进入创新型国家行列的目标, 国家提出了创新驱动发展战略。创新驱动发展战略明确提出“ 科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑, 必须摆在国家发展全局的核心位置” , 强调要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略[1]。“ 创新驱动发展” 战略有两层含义:一是中国未来的发展要靠科技创新驱动, 而不是传统的劳动力以及资源能源驱动; 二是创新的目的是为了驱动发展。当前, 全球科技革命和产业变革日益兴起, 世界各主要国家都在调整完善科技创新战略和政策, 我国也必须立足国情, 借鉴发达国家经验, 通过深化改革着力解决存在的突出问题, 推动以科技创新为核心的全面创新, 尽快缩小我国与发达国家之间的差距。

为深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神, 落实党中央、国务院决策部署, 加快实施创新驱动发展战略, 科技部会同财政部、发改委等部门, 在已有的国家科技体制基础上, 进行了大刀阔斧的改革。改革旨在强化顶层设计, 打破条块分割, 改革管理体制, 统筹科技资源, 加强部门功能性分工, 建立公开统一的国家科技管理平台, 构建总体布局合理、功能定位清晰、具有中国特色的科技计划体系, 建立目标明确和绩效导向的管理制度, 形成职责规范、科学高效、公开透明的组织管理机制, 更加聚焦国家目标, 更加符合科技创新规律, 更加高效配置科技资源, 更加强化科技与经济紧密结合, 最大限度激发科研人员创新热情, 充分发挥科技计划在提高社会生产力、增强综合国力、提升国际竞争力和保障国家安全中的战略支撑作用[2]。

“ 十三五” 国家科技计划管理改革始于2014年中办和国办发布的两个文件。一是《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)[3], 另一个是《国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)[2]。

11号文主要针对项目安排分散重复、管理不够科学透明、资金效益亟待提高等问题, 提出七方面的解决措施:

1)加强资金项目统筹;

2)实施项目分类管理;

3)改进项目管理流程;

4)改进项目资金管理;

5)加强项目资金监管;

6)加强相关制度建设;

7)明确落实管理责任。

64号文主要针对科技计划顶层设计不够完善、科技计划重复分散、资源配置的碎片化等问题, 明确提出了要建立统一科技管理平台, 要优化科技计划布局, 要整合现有科技计划。

科技部于2014年启动了国家科技管理平台建设, 优化整合部分科技计划, 先行组织5~10个重点专项进行试点。到2016年基本完成科技计划优化整合, 建成了公开统一的国家科技管理平台, 形成了科技管理的制度框架, 并全面启动了第一批重点专项。2017年, 国家科技计划已全面按照优化整合后的五类科技计划运行, 不再保留原有计划渠道, 建立了较完备的科技计划和资金管理制度, 各科研单位、专业机构和政府部门已依照新的规定开展科研活动和管理业务。

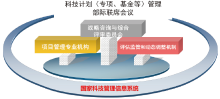

国家科技管理平台的架构包括“ 一个制度, 三根支柱, 一套系统” (图1)。

1)部际联席会议制度。由科技部牵头, 财政部、发改委等31家相关部门参加。联席会议负责制定议事规则, 负责审议科技发展战略规划、科技计划(专项、基金等)的布局与设置、重点任务和指南、战略咨询与综合评审委员会的组成、专业机构的遴选择优等事项。在此基础上, 财政部按照预算管理的有关规定统筹配置科技计划(专项、基金等)预算。各相关部门做好产业和行业政策、规划、标准与科研工作的衔接, 充分发挥在提出基础前沿、社会公益、重大共性关键技术需求, 以及任务组织实施和科技成果转化推广应用中的积极作用。

2)项目管理专业机构。由现有具备条件的科研管理类事业单位等改建而成, 负责受理各方面提出的项目申请, 组织项目评审、立项、过程管理和结题验收等, 对实现任务目标负责。专业机构具备相关科技领域的项目管理能力, 按照联席会议确定的任务, 接受委托, 开展工作。项目评审专家应当从国家科技项目评审专家库中选取。鼓励具备条件的社会化科技服务机构参与竞争, 推进专业机构的市场化和社会化。

3)战略咨询与综合评审委员会。由科技界、产业界和经济界的高层次专家组成, 对科技发展战略规划、科技计划(专项、基金等)布局、重点专项设置和任务分解等提出咨询意见, 为联席会议提供决策参考; 对制定统一的项目评审规则、建设国家科技项目评审专家库、规范专业机构的项目评审等工作, 提出意见和建议; 接受联席会议委托, 对特别重大的科技项目组织开展评审。

4)评估监管机制和动态调整机制。要求科技部、财政部要对科技计划(专项、基金等)的实施绩效、战略咨询与综合评审委员会和专业机构的履职尽责情况等统一组织评估评价和监督检查, 进一步完善科研信用体系建设, 实行“ 黑名单” 制度和责任倒查机制。科技部、财政部要根据绩效评估和监督检查结果以及相关部门的建议, 提出科技计划(专项、基金等)动态调整意见。

5)国家科技管理信息系统。要求通过统一的信息系统, 对科技计划(专项、基金等)的需求征集、指南发布、项目申报、立项和预算安排、监督检查、结题验收等全过程进行信息管理, 并主动向社会公开非涉密信息, 接受公众监督。分散在各相关部门、尚未纳入国家科技管理信息系统的项目信息要尽快纳入, 已结题项目要及时纳入统一的国家科技报告系统。

“ 十三五” 期间, 根据国家战略需求、政府科技管理职能和科技创新规律, 国家将中央各部门管理的近百个科技计划(专项、基金等)整合形成五类科技计划(专项、基金等), 包括:

1)国家自然科学基金。旨在资助基础研究和科学前沿探索, 支持人才和团队建设, 增强源头创新能力。

2)国家科技重大专项。旨在聚焦国家重大战略产品和重大产业化目标, 发挥举国体制的优势, 在设定时限内进行集成式协同攻关。

3)国家重点研发计划。旨在针对事关国计民生的农业、能源资源、生态环境、健康等领域中需要长期演进的重大社会公益性研究, 以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品、重大国际科技合作, 按照重点专项组织实施, 加强跨部门、跨行业、跨区域研发布局和协同创新, 为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。

4)技术创新引导专项(基金)。旨在通过风险补偿、后补助、创投引导等方式发挥财政资金的杠杆作用, 运用市场机制引导和支持技术创新活动, 促进科技成果转移转化和资本化、产业化。

5)基地和人才专项。旨在优化布局, 支持科技创新基地建设和能力提升, 促进科技资源开放共享, 支持创新人才和优秀团队的科研工作, 提高我国科技创新的条件保障能力。

上述五类科技计划(专项、基金等)要全部纳入统一的国家科技管理平台管理, 加强项目查重, 避免重复申报和重复资助。中央财政要加大对科技计划(专项、基金等)的支持力度, 加强对中央级科研机构和高校自主开展科研活动的稳定支持。

国家科技计划管理改革初步解决了各科研主体条块分割、各自为政问题; 有效促进了科技改革与发展重大事项的充分协商沟通和科学民主决策; 为转变政府职能创造了条件, 政府部门可从具体项目管理事务中解脱出来, 将主要精力用于“ 抓战略、抓规划、抓政策、抓服务” ; 解决了科技计划番号林立、分散重复、项目多头申报、资源配置“ 碎片化” 等长期存在的问题; 使国家目标导向的新科技计划能够更加有效地瞄准重点领域、聚焦重大任务; 国家科技项目的立项门槛明显提高, 立项数量大幅减少, 同时资助力度则显著增强。

国家重点研发计划由中央财政资金设立, 面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求, 重点资助事关国计民生的农业、能源资源、生态环境、健康等领域中需要长期演进的重大社会公益性研究, 事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品研发, 以及重大国际科技合作等, 加强跨部门、跨行业、跨区域研发布局和协同创新, 为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领[4]。

国家重点研发计划聚焦国家重大战略任务, 遵循研发和创新活动的规律和特点, 由以前科技部管理的“ 国家重点基础研究发展计划(973计划)” 、“ 国家高技术研究发展计划(863计划)” 、“ 国家科技支撑计划” 、“ 国际科技合作与交流专项” , 发改委、工信部管理的“ 产业技术研究与开发资金” , 农业部、卫计委等13个部门管理的“ 公益性行业科研专项” 等计划优化整合而成。该计划根据国民经济和社会发展重大需求及科技发展优先领域, 凝练形成若干目标明确、边界清晰的重点专项, 从基础前沿、重大共性关键技术到应用示范进行全链条创新设计, 一体化组织实施, 是五类科技计划中最核心、最重要的科技计划。目前, 国家重点研发计划共有64个重点专项, 涵盖了国计民生的各类热点问题。

国家重点研发计划按照重点专项、项目分层次管理。重点专项是国家重点研发计划组织实施的载体, 聚焦国家重大战略任务、以目标为导向, 从基础前沿、重大共性关键技术到应用示范进行全链条创新设计、一体化组织实施。项目是国家重点研发计划组织实施的基本单元。项目可根据需要下设一定数量的课题。课题是项目的组成部分, 按照项目总体部署和要求完成相对独立的研究开发任务, 服务于项目目标。

国家重点研发计划的组织实施包括专项启动、项目立项、过程管理、验收及后续管理四大类共12个环节(表1)。

| 表1 国家重点研发计划组织管理流程 Table 1 The management process of organging the state key research and development plan |

国家重点研发计划的组织实施遵循以下原则:

1)战略导向, 聚焦重大。瞄准国家目标, 聚焦重大需求, 优化配置科技资源, 着力解决当前及未来发展面临的科技瓶颈和突出问题, 发挥全局性、综合性带动作用。

2)统筹布局, 协同推进。充分发挥部门、行业、地方、各类创新主体在总体任务布局、重点专项设置、实施与监督评估等方面的作用, 强化需求牵引、目标导向和协同联动, 促进产学研结合, 普及科学技术知识, 支持社会力量积极参与。

3)简政放权, 竞争择优。建立决策、咨询和具体项目管理工作既相对分开又相互衔接的管理制度, 主要通过公开竞争方式遴选资助优秀创新团队, 发挥市场配置技术创新资源的决定性作用和企业技术创新主体作用, 尊重科研规律, 赋予科研人员充分的研发创新自主权。

4)加强监督, 突出绩效。建立全过程嵌入式的监督评估体系和动态调整机制, 加强信息公开, 注重关键节点目标考核和组织实施效果评估, 着力提升科技创新绩效。

国家重点研发计划的实施, 形成了政府决定“ 做什么” , 专业机构决定“ 谁来做” 的新科研管理模式; 完善了指南编制工作, 指南内容通过公共服务网络平台公开征求各方面意见和建议, 也让广大科技人员早日知晓主要内容; 由第三方机构审核指南内容是否存在交叉重复、限定技术路线等问题; 按照“ 全链条创新设计、一体化组织实施” 的要求, 鼓励“ 组团” 申报项目, 打破科研“ 小圈子” , 促进产学研用创新大协作; 推行“ 预申报+正式申报” 的两轮申报制度, 有效减轻了科研人员的申报负担。

当前, 我国正处在公共安全事件易发、频发、多发阶段, 公共安全问题总量居高不下, 复杂性加剧, 潜在风险和新隐患增多, 突发事件防控与处置难度不断加大, 维护公共安全的任务重要而艰巨。特别在当前信息化和国际化快速推进时期, 物联网、大数据、云计算等新技术助力公共安全科技发展, 但也催生了新的风险隐患, 给公共安全科技工作提出了新的挑战。虽然我国公共安全风险评估、监测预测预警、应急处置与救援、综合保障等核心技术与国际领先水平的差距呈现不断缩小的趋势, 但总体上仍有较大差距。

党的十八届三中全会决定将“ 健全公共安全体系” 作为创新社会治理体系的核心任务之一, 强调要提高社会治理水平, 全面推进平安中国建设; 党的十八届四中全会强调“ 贯彻落实总体国家安全观” ; 中共中央政治局第二十三次集体学习强调“ 要编织全方位、立体化的公共安全网” ; 《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》明确要求发展应急产业, 提升应急技术装备核心竞争力。

“ 公共安全风险防控与应急技术装备” 重点专项面向公共安全保障的国家重大战略需求, 重点围绕公共安全关键科技瓶颈问题开展基础研究、技术攻关和应用示范, 旨在使我国社会安全监测预警与控制、生产安全保障与重大事故防控、国家重大基础设施安全保障、城镇公共安全风险防控与治理、公正司法与司法为民、国家公共安全综合保障总体技术水平由跟跑向并跑迈进, 大部分技术进入国际先进行列; 自主研发一批重大应急技术装备, 填补国内空白, 努力将安全与应急产业培育为新的经济增长点; 建设一批高水平科研基地和高层次科技人才队伍, 为健全我国公共安全科技创新体系、全面提升我国公共安全保障能力、构建安全保障型社会提供强大的科技支撑, 最终实现我国公共安全保障由被动应对型向主动保障型的战略转变。

公共安全重点专项任务涵盖社会安全、生产安全、综合保障与应急等公共安全科技领域, 专项管理专业机构为科技部直属事业单位, 中国21世纪议程管理中心。截止目前, 专项共有7个重点任务(另有3个任务待发布)。

1)公共安全共性基础科学问题研究任务从“ 突发事件、承灾载体、应急管理” 等三方面入手, 研究其共性基础科学问题, 为公共安全关键技术的攻关与应用提供理论基础。

2)国家公共安全综合保障任务旨在全面提高国家安全信息集成、综合研判和危机应对能力, 提升突发事件处置救援等各个环节的科技水平, 在公共安全信息分析与应用、国家公共安全应急平台、重大综合灾害耦合实验、情景构建与推演技术等相关技术环节达到国际先进水平, 部分关键技术达到国际领先水平。

3)社会安全监测预警与控制任务研究我国社会安全支撑保障关键技术, 提升社会安全事件、风险评估、预警分析立体防范处置能力; 大幅提升我国重特大刑事犯罪、毒品犯罪、职务犯罪、经济犯罪等各类犯罪的预防、侦破、打击能力; 增强城镇火灾风险防控能力, 提升灭火救援能力; 提高道路交通科学管理水平, 减少道路事故, 缓解城市交通拥堵。实现对社会安全事件的提前感知、及时预警、快速处置。

4)生产安全保障与重大事故防控任务围绕生产安全保障的重大科技需求, 以“ 实时监测、超前预警、综合防治、安全避险” 为目标, 开展煤矿、金属非金属矿山、危险化学品、金属冶炼、工程施工、质量安全与产品检验等领域重特大事故防控的科技攻关与应用示范。重点攻克矿山重大灾害及耦合灾害预测预警与综合防治、化工园区多灾种耦合事故防控、典型石化过程安全保障、劳动密集型作业场所职业病危害防护、工程施工安全保障、承压设备风险防控与治理等一批关键技术和装备, 全面提升安全生产事故的预测、预警、防治及应急救援等各个环节的科技水平, 使一批关键技术成果达到国际先进水平, 为提升我国安全生产保障能力提供强大的科技支撑。

5)国家重大基础设施安全保障任务旨在突破重大基础设施全服役周期内监测预警、诊断评价、风险评估、调控防控和智慧管理等关键安全保障技术, 实现国家重大基础设施的基础数据库、安全云服务平台的开发和示范, 以及多种安全保障和应急装备的研制, 构建国家重大基础设施安全保障体系。在复杂系统结构智能检测监测和安全控制、重大基础设施诊断评价与智慧管理技术和重大基础设施安全云服务平台等方面达到国际先进水平, 建设一批高水平科研基地和高层次科技人才队伍, 为健全我国战略安全体系、全面提升我国重大基础设施在“ 一带一路” 等战略影响下的安全保障能力提供有力的科技支撑。

6)城镇公共安全保障与治理任务面向快速推进的我国城镇化的公共安全国家重大需求, 重点突破城市市政管网运行安全保障、城镇安全风险评估与应急保障、城镇建筑运维安全保障、立体化社区风险防控与治理以及城镇综合防灾与安全空间规划等关键技术, 使一批关键技术成果达到国际先进水平, 全面提升我国城镇公共安全风险防控与治理科技水平, 为提升我国城镇公共安全保障能力提供强大的科技支撑。

7)综合应急技术装备任务面向处置突发事件和保障人民生命安全重大需求, 重点针对现场应急, 突破共性关键技术, 强化高新技术在应急技术装备的应用, 制定相关标准, 研制标准化、体系化、成套化应急技术装备, 建设完善应急技术与装备科研基地。初步建立较为完备的应急装备技术体系, 掌握一批达到国际先进水平的关键技术装备, 并实现国产化、填补国内空白, 推动一批自主研发的重大应急技术装备投入使用, 大大缩小与领先国家的差距, 为防范和处置突发事件提供科技支撑, 努力将应急产业培育为新的经济增长点。

公共安全重点专项执行期从2016年至2020年, 按照分步实施、重点突出原则分年度落实任务, 国拨经费总概算为32.62亿元, 自筹资金约41.11亿元。截止目前, 公共安全专项按照整体计划, 已在社会安全、生产安全、基础设施与城镇安全、应急救援等方面部署项目67项, 国拨经费总额约21.26亿元。其中:2016年度已在共性基础科学问题、社会安全治安防控、城市火灾防治、司法鉴定、毒品查缉和吸毒管控、煤矿灾害预警与处置、化工园区事故防控、油气及危化品储运设施安全、应急技术装备等方面安排部署32个项目(238个课题), 国拨经费总额约11.13亿元[6]。2017年度已在重大综合灾害耦合、社会安全治安防控、犯罪侦查与防范打击、煤矿灾害防控、危化品及工贸企业生产事故防控、工程施工安全、国家物资储备库等重大基础设施安全、现场应急保障救援装备等方面安排35个项目(258个课题), 国拨经费总额约10.12亿元[7]。2018年度拟在国家公共安全综合保障、融合智能移动警务、基于人工智能的庭审信息化、出入境安全事故应急处置、水上应急救援等方面安排40项任务, 国拨经费总概算约10亿元[8]。

在科技部发布的《“ 十三五” 公共安全科技创新专项规划》中[5], 与法庭科学相关的科技研究内容主要集中在专栏3“ 社会安全监测预警与控制技术” 中。该专栏中的“ 犯罪侦查与防范打击” 任务中的案件现场勘查、物证溯源及分析研判技术; 毒品犯罪查缉管控技术与装备和“ 司法鉴定” 任务中的物证检验鉴定、复杂亲缘关系鉴定、法医毒物检测、毒品检验鉴定和吸毒检测、电子物证、文件鉴定、视频图像取证与鉴定、印鉴印章鉴定等司法鉴定技术都与法庭科学密切相关。

The authors have declared that no competing interests exist.

作者已声明无竞争性利益关系。