第一作者简介:张杰(1979—),男,陕西西安人,硕士,高级工程师,研究方向为交通事故车辆的痕迹和法医鉴定。E-mail:15191855855@163.com

驾驶员的认定是涉及多人死伤的交通事故处理的重要环节。为还原事故真相,准确判断驾乘关系,笔者通过实践总结,从车内人员损伤情况和车内遗留的痕迹两个方面进行归纳,运用痕迹、法医损伤以及DNA鉴定等方法,采用红外光谱仪、扫描电镜、DNA测序仪等设备,通过对人体不同部位的损伤状况、车内血迹的分布与形态、纤维与毛发等微小物质的附着等几个方面判断事故发生时车上人员的驾乘关系。

In the disposal of traffic accidents leading to the casualty of two or more individuals, the ascertainment of the driver is often prone to be a problem. In order to make the fact of accident be restored, the relationship of driver to passenger judged accurately, this article summed up two aspects of the injuries that riders suffered and the marks that left within and outside the accident vehicles. Through the authentication of the revealed marks, the injuries and/or traumas as well as the DNA-kind evidence, the relevant identification was determined by utilization of such instruments as infrared spectrometer, scanning electron microscopy and DNA sequencer. With the damaged conditions on different parts of the involved human bodies, the shape and/or pattern of the bloodstain inside the accident car, the fibers and/or hair attached to some correlated places plus the other small evidential materials, the drivers can be defined at the very occurrence of the accident.

在涉及人员死伤的交通事故中, 为明确事故责任, 经常遇到驾乘人员的认定问题。有时驾驶员为逃避巨额赔偿而谎称其他人是驾驶员, 有时事故车辆上所有人员均无生还而难以认定驾驶员, 甚至出现车上人员共同作伪证指认死者为驾驶员的情形。然而许多事故处理民警没有第一时间确定驾驶员的意识, 往往等到因现场破坏、证据灭失等情况导致无法查证时才意识到这一问题, 此时对驾驶员的认定非常困难。笔者根据日常工作经历总结了从车内人员损伤及痕迹角度判断驾乘人员的几点经验, 供同行参考。

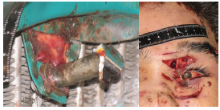

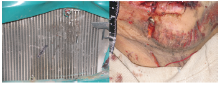

车辆在高速行驶中突然受阻, 车上人员头面部特征性损伤主要表现为以下几种:一是头面部与车辆内部前挡风玻璃上方的遮阳板发生擦碰出现擦挫伤, 该情形多发生在副驾驶座位的乘座人员, 在不系安全带情况下更易出现, 同时也会将皮肤组织或血迹附着在该部位, 而驾驶员因方向盘阻碍其身体前冲, 出现该类损伤少[1]; 二是头面部与前挡风玻璃发生碰撞, 该情形也多发于副驾驶人员, 有时伴随擦碰而至前部遮阳板, 同样在玻璃破损区易留下皮肤组织或血迹; 三是头面部与自身车辆以外的物体(如其他车辆、墙体建筑物等)发生碰撞, 该情形多发于摩托车驾驶员颜面部, 驾驶员在惯性作用下身体向前抛出而与其他物体发生碰撞, 此时可从颜面部的损伤形态、大小、附着物判断造痕体, 从而认定驾驶员[2]。在1起摩托车与自卸货车发生碰撞的交通事故中, 摩托车上3人当场死亡。事故现场无目击证人, 摩托车驾驶员的确定需要通过痕迹、法医鉴定实现。经检验, 其中1名死者下颌部见纵向排列相互平行的多条挫裂创, 与自卸货车前脸水箱表面形态完全一致(见图1), 且死者左侧眉弓挫裂创与货车中网左侧上沿固定支架突出部位形状、大小相吻合(见图2)。死者的损伤特征符合两车正面发生碰撞时摩托车上驾驶员与货车前脸发生直接碰撞的特征。

| 图1 下颌部纵向挫伤与车辆前脸水箱表面形态对应Fig.1 The contusion on the submandibular is shaped with the longitudinal grids of the accident truck’ s water tank |

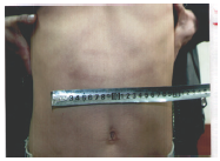

车上人员胸腹部特征性损伤主要表现为以下几种:一是驾驶员未按规定系安全带时胸腹部容易与方向盘发生碰撞而形成挫伤, 严重时会出现弧状皮下出血区(图3); 二是驾驶员使用安全带但遇夏秋季节穿衣单薄, 事故发生时安全带易与人体肩、腹、季肋部发生摩擦而形成皮肤擦挫伤, 伤痕宽度多接近安全带宽度, 并伴有细条纹状皮肤损伤(图4), 特殊情况下安全带锁扣部位还会与驾驶员身体发生摩擦接触, 而在驾驶员髂前上棘处留下擦挫伤; 三是摩托车驾驶员胸腹部容易与摩托车仪表盘、车头导流罩发生擦碰而形成条片状擦挫伤, 且擦伤方向与身体纵向相平行。如某起交通事故造成2死1伤, 伤者不承认自己是驾驶员, 但经痕迹、法医鉴定发现, 该伤者右髂前上棘处有一大小为3 cm× 5 cm的擦挫伤, 而两名死者尸体右髂前上棘处均无此伤。后经调查此人确系驾驶员。

车上人员双上肢特征性损伤主要表现为以下几种:一是摩托车驾驶员双手虎口部位多留有皮肤擦挫伤, 严重的伴有皮肤撕裂; 二是汽车驾驶员除了以上特征伤之外, 严重的还会出现双手手腕骨折, 更甚者则会进一步出现尺桡骨骨折[3]; 三是汽车副驾驶座位人员由于乘坐习惯, 事发时有时右手会抓住右前门玻璃上方的把手, 此时右手手背会与车辆内顶部发生擦蹭而形成皮肤擦挫伤, 有时擦伤形态会反映出车内顶部内衬纤维细条形态。

车上人员双下肢特征性损伤主要表现为以下几种:一是骑跨伤, 常见摩托车驾驶员腹股沟、外阴部及双大腿内侧, 多表现为腹股沟和外阴擦挫伤, 严重的伴有撕裂, 大腿内侧多为片状皮肤擦挫伤, 有时伴有外裤裆部附着有摩托车油箱部位漆皮残留; 二是常见摩托车驾驶员膝部留有擦挫伤或皮下出血, 多为膝部与摩托车前部护杠内侧发生碰撞形成; 三是汽车正、副驾驶座位人员膝部均会与仪表台内侧发生擦碰而造成擦挫伤或皮下出血, 同时外裤膝部多留有擦痕并伴有纤维脱落, 副驾驶座位人员由于注意力相对较差, 此类伤出现几率较大。

在交通事故中, 当事人的损伤程度也是判断驾乘关系的依据之一。通常情况下, 由于驾驶员处于车辆最前方, 视野宽阔, 注意力集中, 事发时本能的双手会紧握方向盘而控制自身平衡, 故减少了被抛离座位的几率, 使自身防御能力增强, 而车上其他人员由于事发突然, 往往自身难以控制而被惯性力抛离座位, 受伤几率明显大于有防护意识的驾驶员。常见摩托车乘坐人事发后多被抛离至较远处, 并伴有与路面或其他物体发生碰撞而受伤较重的情况, 而驾驶员由于握持车把而一般被抛离至距车体较近的地方, 伤情较轻。

在多人死伤交通事故中, 车内往往会出现大量形态各异的血迹, 包括血泊、血迹(擦蹭、喷溅或滴落等状)、血手印等, 其中喷溅和擦蹭血迹是判断驾乘关系的重要依据 [4]。喷溅血迹往往能够清楚的反映出血迹来源于车内哪个方向, 从而可以此确认驾乘关系; 通过擦蹭血迹可以判断驾乘人员事发时所处的位置, 比如事故发生瞬间安全气囊在开启过程中有时会击伤乘客, 故以气囊表面的擦蹭血迹认定驾乘关系的证据力就非常强。但根据擦蹭血迹判断驾乘关系应注意区分血迹是事发时瞬间所留还是事发后救援或逃生时所留。血泊、滴落血和血手印在某些情况下利用率也非常高, 比如滴落血有时能反映出受伤人员的活动路线, 血泊能反映伤者在该位置的停留时间, 而依据血手印的特殊位置甚至能够直接认定驾乘关系。在利用车内血迹分布判断驾乘关系时应仔细分析血迹分布位置、形态和方向, 并结合DNA检验结果进行综合判断。

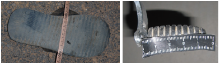

在事故发生瞬间, 无论驾驶员还是乘员都会本能的抓握、蹬踩, 故鞋底痕迹可作为认定驾乘关系的重要依据之一。对于驾驶自动挡汽车的驾驶员来说, 事发时驾驶员通常用力踩踏刹车板, 此时鞋底与刹车板之间会发生重重的摩擦, 因而要注意观察车上人员右脚鞋底擦痕形态是否与汽车刹车板表面形态一致, 以此判断谁是驾驶员。如果是手动挡汽车, 还应注意观察车上人员左脚鞋底擦痕形态与离合器踏板表面形态是否一致。此外, 在驾驶员本能蹬踩的过程中, 往往会在车内地板或者脚垫表面留下足迹或鞋印, 这也可作为判断驾乘关系的依据。如1起大货车与两轮摩托车发生相撞的交通事故中, 通过痕迹鉴定发现, 1名死者左脚所穿的“ 人” 字拖鞋鞋底后部内侧留有黑色细条状擦痕(见图5), 形态为纵性相互平行的细条状, 条宽、条间距均与摩托车左侧离合器脚踏板表面形态一致, 而且痕迹力度较大, 符合事故发生时紧急情况下驾驶员踩踏所留, 从而成功确定驾驶员。

车辆在高速行驶中突然受阻时, 车内人员在惯性作用下身体极易与车内部件发生磕碰, 除身体相应部位受伤之外, 还容易在车内磕碰部位留下车上人员所穿衣物的纤维, 实践中发现驾驶座和副驾驶座位前方, 也就是仪表台的下表面极易与前排人员的膝部发生磕碰, 故车体该部位应作为确定驾乘关系的重点区域进行纤维物证的发现和提取[5]。

车辆内部毛发的附着与分布也是判断驾乘关系的依据之一, 特别是在车内人员未按规定系安全带时, 车内人员会在车辆剧烈碰撞时发生位移, 此时头部可能会与车内部件发生磕碰而留下毛发, 由于磕碰擦蹭作用附着在车内的毛发一端多为断端, 且较短, 一般不易留下毛囊, 可根据毛发附着的部位、毛发颜色、粗细、卷曲度以及DNA检测结果来进行综合判断。

车内指纹分布也是判断驾驶员的方法之一, 比如车辆拍档杆、方向盘、车门内外把手、观后镜等, 需特别注意, 要准确区分指纹的新旧程度, 根据新旧程度来确定该证据的可靠性。

汽车保有量的逐步提升, 使与汽车相关的交通事故、违法犯罪数量也在不断增多, 通过技术鉴定确定驾乘关系已成为必然趋势。触物留痕, 在办理这一类案件时, 应充分考虑车内或车上物体在高速运动中其自身的运动轨迹, 通过对轨迹点的连续分析, 推断造痕体与承痕体之间的关系由来, 从而明确车上物体的原始位置。总体来讲, 在交通事故中, 作用力和反作用力的关系不只存在于碰撞车辆或车辆与其他被撞物体之间, 也存在于车内部的人与物之间, 即当事人被车内部件损伤的同时, 人体组织(血液、毛发)和衣物纤维等也会留在车内相关部位, 故应通过法医损伤特点和车内痕迹综合判断驾乘关系, 从而实现证据的相互佐证, 提高鉴定结论的准确性和可靠性。

The authors have declared that no competing interests exist.

作者已声明无竞争性利益关系。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|