作者简介:王晓光(1974—),男,黑龙江北安人,学士,副研究员,研究方向为文件检验。 E-mail: xgwang@cifs.gov.cn

印章印文的边框特征由于其处在印文的外沿,伪造者在伪造印文时容易将其忽略,因此重视和利用好印文的边框特征在印文检验中具有重要意义。目前市面上制章技术种类较多,不同技术制作的印章,其边框特征的形态和表现特点不同,因而对目前常见印章的印文边框特征进行研究和总结十分必要。本文以一起诈骗案件中印文检验为例,提出了印文边框特征的分类,总结了现代渗透印章、激光雕刻渗透橡胶章、三维精雕机雕刻铜章等印章边框特征的形成机理及表现特点,提出运用印文边框特征进行检验时的注意事项,目的是提高文检人员对印文边框特征的重视程度及在案件检验中科学使用该特征的能力。

The features of a seal’s rim are often shown in the seal’s stamped or printed counterpart, reflecting the specific or unique processing of the seal’s production and/or the seal user’s individual habit to impress it. Therefore, the features of a seal’s rim are worth identifying for relevant cases to solve. The rim of a seal, located at the outer edge of the seal, usually makes its paper-born representation out of the focus of some criminals, who are tended to ignore the rim’s features especially when they make the fake seals. Instead, they put more focuses on the size, content and layout of the faked seal. Unfortunately, many examiners, lacking the knowledge and experience in examining these rim’s features, often neglect them, too. As such, it is necessary and important to learn the features of a seal’s rim and to master how to make use of them. Presently, there are many kinds of techniques of producing seals in the market. Different techniques produce seals with diverse rim features. Thus, researches are valuable on these seals together with their rim’s features. Here, from a fraud case involving in examining several seals, the classifications of the features of seal’s rim are introduced, and three kinds of seals, the modern penetrating seals, the laser engraving rubber ones and 3D carved bronze ones by engraving machine, are summed up on their production mechanism and performance of the rims’ features. Also, some suggestions are given for examination of the features of seal’s rim.

近年来, 随着制章技术的发展, 伪造印章印文变得越来越简单。伪造者在利用印章伪造印文时一般都会以真章印文为模板进行扫描, 再采用目前市场上常见的制章技术来制作假章, 然后再使用造好的假章盖印印文, 从而达到造假的目的。伪造者在伪造印章印文时通常更关注印文的文字内容、字体及图文布局等方面的相似性而忽视印文边框特征, 因此发现和利用好印文的边框特征在案件检验中具有重要意义。印文的边框特征是指印章在制作或使用过程中在印面边框部位形成的非规则形象在印文中反映出的痕迹特征[1], 不同印章边框特征的形成机理、表现特点是不同的。本文结合一起案件的检验, 总结了常见的几种印章的边框特征的形成机理和各自特点, 提出了运用印文边框特征检验时的注意事项。

2013年3月, 某银行工作人员报案称, 李某伙同他人通过先伪造“ 种植户耕地承包申请农贷证明” 材料, 后找人顶名贷款的方式分3次向该分行骗取贷款, 给国家造成经济损失127.85万元。为了查明案情, 办案单位需要对3份“ 种植户耕地承包申请农贷证明” 上的“ 某股份有限公司七星分公司第三管理区” 可疑印文的真伪进行检验。

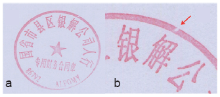

检材1~3上的“ 某股份有限公司七星分公司第三管理区” 可疑印文共计3枚(见图1), 其中检材1、2印文图文较为清晰(标称时间为2013年1月15日), 检材3印文笔画有印油洇散现象(标称时间为2013年3月22日)。将三者进行比较检验, 发现3枚印文特征反映一致, 为同一枚印章所盖印。根据检材1~3印文图文笔画出现明显“ 中淡边浓” 的现象及笔画边缘出现的锯齿状特征, 可以判断出检材印文为激光雕刻的橡胶章盖印而成。

将检材1~3印文与样本印文进行初步比较检验, 发现二者的内容和大小规格相同, 在印文汉字、大写英文字母的形态及相对位置等特征上也基本相符合, 但在印文左部边框及下部的13位编码数字细小形态上存有较小差异。将检材、样本印文的边框特征进行放大观察, 发现检材1~3印文的左部边框上出现了3处线状的露白特征, 而样本同样位置则出现了防伪线露白特征(见图2)。将二者进行比较检验, 发现二者的边框特征虽然位置一致, 但微观形态存在一定差异。检材印文边框的露白处线条形态比较粗且没有完整贯穿边框, 而样本相应位置上的防伪线形态比较细且完整地贯穿边框。再对检材印文下部的13位编码数字与样本印文进行放大检验, 发现二者在数字的位置、字体和字号特征上基本符合, 但在单字笔画的末端形态却存有细小差异(见图3)。由于3枚检材印文的形成时间不完全相同, 其印文边框出现露白特征一致, 据此可断定这些边框特征应是印章固有结构形态的反映, 而检材与样本边框上露白的差异为不同印章盖印形成的本质差异。再结合检材与样本印文在13位编码数字形态的差异, 得出检材印文与样本印文为不同印章盖印形成的结论。于是出具了检材上的“ 某股份有限公司七星分公司第三管理区” 可疑印文与样本上相同内容的印文不是同一枚印章盖印而成的鉴定意见, 为证实李某伪造公章诈骗贷款的犯罪事实提供了直接证据。

| 图2 检材1~3边框印文特征和样本比较图(a、b、c分别为检材1~3印文; d为样本印文)Fig.2 Comparison of the features on the rim of the questionable seal impressions of specimens 1-3 with the controlled sample (the denotation is the same as those in Fig.1) |

| 图3 检材1~3印文编码数字形态特征和样本比较图(a、b、c分别为检材1~3印文; d为样本印文)Fig.3 Comparison of the morphological features of code number on the questionable seal impressions of specimens 1-3 with the controlled sample (the denotation is the same as those in Fig.1) |

印文的边框特征根据其形成方式可分为制作过程形成的边框特征和使用过程形成的边框特征。制作过程形成的边框特征属于章体结构的一部分, 稳定性较好, 是印文检验的重要依据。而印章使用过程形成的边框特征易受各种偶然因素的影响, 随机性很强, 一般不具有种类特点。印文的边框特征会因印章制作技术的不同而不同, 因此对目前常见各种技术制作的印章印文的边框特征进行研究和总结十分必要。目前常见的印章种类包括:现代渗透印章、激光雕刻橡胶章和铜章。下面本文就对这几种常见印章的边框特征分别进行阐述。

现代渗透印章可分为光敏印章、激光雕刻渗透垫制章、成粉热压渗透印章3种[2]。这3种印章的制作原理和过程不同, 但章体都是自含墨的软质材料, 加之他们的盖印方式相似, 使得这3类印章的边框特征有着共同点。现代渗透印章印文的边框特征按照形态可分边框露白特征和支撑壳特征。

3.1.1 边框露白特征

3.1.1.1 制作过程形成的边框露白特征

光敏印章的边框露白特征主要是底稿打印过程中形成的。打印机打印胶片或硫酸纸时, 本应是黑色完整的印文边框由于某种原因出现空白点, 将此底稿和光敏橡胶放在曝光机里曝光时, 该处的光敏橡胶由于无遮挡而受到光源照射出现闭合现象, 这样在光敏印章印文的边框上形成了露白特征(见图4)。激光雕刻渗透垫印章的边框露白特征的形成有两种情况, 一是激光烧蚀雕刻渗透垫时, 使印章边框边缘的细小毛刺凸起堆积在边框部位阻挡印油渗透出来形成的露白现象, 二是渗透垫本身渗透均匀性较差, 章体边框部位的渗透垫恰好渗透不出印油形成了露白现象(见图5)。前一种情况随着印章的使用次数的增多, 细小毛刺被磨损而露白特征变小或消失; 而后一种情况由于渗透垫渗透性不均匀造成的印文边框露白现象一经出现就会长期存在[3]。成粉热压渗透印章的一个重要制作环节就是将字型粉填到凹形的纸型版中, 再放入到热压机中压平热蒸, 热蒸后的字型粉便形成阳文渗油的章体。在这个过程中如果边框位置的字形粉不均匀或者热压机热度不均匀, 则会造成章体边框结构的缺损, 在盖印时就会形成印文的边框露白特征(见图6)。此外, 这3类渗透印章制作过程形成的露白特征与印章的防伪线特征还是存在很大差异的。防伪线特征是利用软件设计印文底稿过程中行成, 一般为符合几何规律且贯穿印文边框的细线, 主要起到防伪作用。防伪线特征与其他偶然因素造成边框露白特征从形态上还是容易区分的。渗透印章制作过程形成的露白特征是章体本身结构的一部分, 不易受到外界盖印条件的影响, 因此具有较强的稳定性, 在案件检验时要注意发现和利用这些边框特征。

| 图4 光敏印章印文边框露白特征图(a为印文概貌图; b为露白特征细节放大图)Fig.4 The white features on the rim of a photosensitive seal (a is the presentation of a questionable seal impression; b is its enlarged partial view) |

| 图6 成粉热压渗透印章印文边框露白特征图(a为印章概貌图; b为印文示意图)Fig.6 The white features on the rim of a hot-embossed seal (a is the photo of a questionable seal; b is the presentation of its seal impression) |

3.1.1.2 使用过程形成边框露白特征

这3类印章在盖印时印油都是从章体中渗透在纸张承受物上, 当章面上粘附有纸屑、毛发等异物时, 印面就会阻挡印油漏出形成露白现象, 如果异物遮挡的部位在印章边框上就会形成印文边框露白特征。一般情况下, 这种异物特征位置较稳定, 可利用同期和阶段性样本进行分析比对, 如果异物特征相同可断定印文是同枚印章[4]。

3.1.2 支撑壳特征

这3种渗透印章的章体在制作完成后, 都需要将其粘附在加工好的章壳上。如果印章的制作工艺较差或章壳质量不好, 印油会从章壳的滑动壁处渗出, 形成印章支撑壳特征(见图7), 尤其是在盖印压力过大或者印章使用磨损严重的情况下出现的几率更大。每一枚印章的支撑壳特征是独特而稳定的, 因此在检验时具有重要的实际意义。但是要注意区分这种特征与章体边缘印迹特征的差异。章体边缘印迹特征是指印油从章体外沿渗出形成痕迹特征, 这种印迹和印文外框距离更近, 它的形态一般和印文外框形态一致。而支撑壳特征很多是点状印油痕迹。印文外框、章体边缘印迹和支撑壳痕迹是由内往外排列的。需要说明的是渗透印章的这两种特征都会受到盖印压力和承受物软硬特性的影响, 故检验时要全面、客观的分析检材与样本边框特征出现的异同点, 以便准确的确定印章印文是否同一。

| 图7 渗透印章支撑壳特征、章体边缘特征、印文边框特征图(a为印章概貌图; b为印文示意图)Fig.7 The supporting claw, brim and rim of a penetration seal and their respective features (the denotation is the same as those in Fig. 6) |

激光雕刻橡胶印章的制作一般可分为底稿设计、雕刻机参数设置、章体材料雕刻、章体打磨等几个过程。激光雕刻橡胶印章印文的边框特征按照形态可以分为边框切割线特征、边框露白特征。橡胶章体在雕刻过程中要进行切割定位, 定位不准会形成边框的切割线特征(见图8)。激光雕刻橡胶印章是蘸墨的印章, 盖印时需要有一定压力, 如果章体橡胶的质量较差、使用时间过长或保存条件不当就会引起印章橡胶老化, 造成边框部位橡胶脱落缺损, 因此形成印文边框的露白特征(见图9)。但是这种露白特征容易受到盖印条件的影响, 在检验时注意提取和检材盖印时间、盖印条件接近的样本比对。

| 图8 切割线特征图(a为印章概貌图; b为印文示意图)Fig.8 The features of cutting line (the denotation is the same as those in Fig. 6) |

| 图9 激光雕刻橡胶章边框露白特征图(a为检材印文; b为样本印文)Fig.9 The white features on the rim of a laser engraving rubber seal (a is the questionable seal impression, b is the controlled sample) |

本案例中检材与样本在印文边框及编码数字等细小部位上出现的细小差异则是激光雕刻机的雕刻特性造成的。激光雕刻机的激光光斑在橡胶章体“ 烧蚀” 比较细的笔画时, 会造成橡胶材料局部粘连或缺损(尤其是章体材料较差时, 这种现象更为明显), 因此在本案中仿制的印文中表现为边框部位的露白特征不连贯和编码数字形态变异的情况。

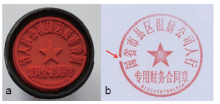

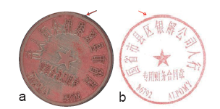

铜章的边框特征主要是指边框形变特征。目前铜章主要是利用三维精雕机雕制或者照相腐蚀制版的技术制作。铜章相对于橡胶章以及渗透印章稳定性较好, 但是铜章存在一个明显的缺陷, 即章体受到外力磕碰作用时易发生形变, 这种形变特征一旦发生就具有不可逆性(见图10), 因此铜章边框的形变特征对于检验意义较大, 此外, 利用精雕机雕制技术仿制铜章时受刀头精度的限制, 边框上的细小特征难以仿制, 因此在检验时应注意分析检材和样本的细小特征的异同点。

| 图10 铜章边框形变特征图(a为印章概貌图; b为为印文示意图)Fig.10 The deformation features on the rim of a copper seal (the denotation is the same as those in Fig. 6) |

当前随着计算机技术发展, 伪造印章印文的手段越来越高, 尤其是利用光敏印章技术和照相制版技术伪造的印章和真章的相似度极高, 可以说给印文检验带来了很大的挑战, 而印文的边框特征往往容易被伪造人忽视, 这就给检验人员提供了检验切入点。在检验印文案件时要注意对检材印文边框特征的挖掘和利用, 去伪存真, 做出客观结论。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|