作者简介:钱振华(1980—),女,河南开封人,助理研究员,硕士研究生,主要从事毒品检验鉴定研究。Tel:010-61957082

策划药是指在现有管制药物的分子结构中一些无关紧要的地方加以修饰,得到的一系列与原来的药物结构不同、效果却差不多甚至更强的“合法”药物。本文主要介绍了策划药的概念、发展历史、常见种类以及当今最流行的两种策划药,希望法庭科学人员能够对策划药有更多的认识和了解。

In this paper, the concept, history, common kinds and two most popular designer drugs were introduced. The authors hope that forensic scientists pay a more attention to designer drugs and have more knowledge about designer drugs.

策划药(designer drugs)是指在现有管制药物(controlled substance)的分子结构中一些无关紧要的地方加以修饰, 得到的一系列与原来的药物结构不同、效果却差不多甚至更强的“ 合法” 药物[1, 2, 3]。策划药尽管在化学结构上同国际麻醉品管制公约所列表中的物质类似且效应相同, 甚至更烈, 但是终究不是法律所明文列入管制的药物, 所以对于它们的制造与销售就不能以犯法论处。狡诈的毒品制造者企图以此来逃避法律的制裁。策划药的产生主要有两种方式, 一是有意设计, 即在现有违禁药物的分子结构中一些无关紧要的地方加以修饰; 二是从实践中得来, 就是发掘拥有和现有的违禁药物类似精神作用的药品。

近年来, 滥用策划药的问题在全球呈快速蔓延之势, 滥用人数尤其是青少年人数持续增多, 消费市场逐步扩大, 社会危害日益严重, 已经引起国际社会的密切关注。本文主要介绍了策划药的历史及当今策划药的流行趋势, 希望能够帮助法庭科学人员对策划药有更多的认识和了解。

第一阶段:1920s~1930s。虽然策划药这一概念在上世纪80年代才被正式提出, 但其实它的历史可以追溯到上世纪20年代。1925年, 在瑞士日内瓦举行的第二届国际鸦片会议上签署了《国际鸦片公约》。随着吗啡、海洛因等常见阿片类物质在国际范围内被禁止, 以吗啡衍生物为代表的第一代策划药开始出现[4]。当时比较流行的是联苯酰基吗啡(Dibenzoylmorphine)和乙酰丙酰基吗啡(Acetylpropionylmorphine), 它们和海洛因有同样的功效, 却不在公约管制的范围之内。

第二阶段:1960s~1970s。这一阶段美国开始出现合成致幻剂 ( hallucinogen) , 比较出名的是1967年在旧金山出现的DOM[5]。1970s后期以TCP和PCE为代表的苯环己哌啶(phencyclidine, PCP, 天使尘)衍生物被广泛使用[5]。

第三阶段:1980s~1990s早期。这个时期才正式提出策划药的概念。“ designer drugs” 这个名称是美国加利福尼亚大学Davies分校的药理学教授Gary Henderson在80年代初期最先使用的, 指的是那些合成的或在实验室内可制成的, 被美国食品与药品管理局(Food and Drug Administration, FDA)管制的药物的类似物[2]。这个时期, 市场上充斥着各种芬太尼类衍生物(如α -甲基芬太尼)。在缉获的海洛因毒品中常发现掺有甲基芬太尼, 也有芬太尼和度冷丁直接假冒海洛因在黑市上销售的。在1980s中期, 随着苯丙胺类成瘾物质的流行, 以亚甲基二氧基甲基苯丙胺(3, 4-methylenedioxymethamphetamine, MDMA, 摇头丸) 为代表的策划药迅速占据地下药物市场[6]。

第四阶段:1990s晚期~2004s。随着互联网和电子商务的高速发展, 策划药也进入了一个爆发期[7, 8, 9]。以色胺、苯乙胺和致幻蘑菇为代表的致幻剂以及一些药物前体, 常以研究用化学品的名义进行销售, 成为第四代策划药。在这个时期, 运动员为了在比赛中取得好成绩, 大量地使用类固醇类药物。以THG为代表的类固醇类药物首次以策划药的身份广泛地进入大众的视线[10]。

第五阶段:2005s~至今。这个时期, 策划药不再局限于科技文献和专利中出现的一些化合物, 以前从未报道过的化合物大量出现。以1, 3-二甲基戊胺、4-甲基甲卡西酮、MDPV和脱氧哌苯甲醇为代表的兴奋剂、以甲基安眠酮和普瑞西泮为代表的镇静剂、合成大麻素等策划药迅速蔓延、泛滥。

当今非法市场上最为流行的两种新型的策划药是合成大麻素(香料)和卡西酮类物质(浴盐)。这两种策划药从2008年后在欧美迅速蔓延。以美国为例, 美国毒品管理中心2010年共收到有关合成大麻素(香料, spice)的案件数为2915起, 2011年上半年(截止至7月31日), 这个数字上升至3787起; 2010年全年收到有关卡西酮类物质(浴盐, bath salts)的案件数为303起, 2011年仅上半年(截止至7月31日), 收到有关卡西酮类物质的案件数高达4137起, 猛增了十几倍。

合成大麻素, 俗称spice或K2, 通常是人工合成的大麻素受体的激动剂, 能够与大麻素类似的受体结合, 产生比天然大麻更强的效力。主要成分为迷迭香类香草加入JWH-018等化学合成物质, 其作用强度比传统毒品强4~10倍。自2004年以来, Spice在欧洲、加拿大等国家和地区通过互联网、一些专门的商店(“ Head” Shops、medicine stores、“ Convenience” Stores等)、800服务电话或者一些个体商贩大量销售。

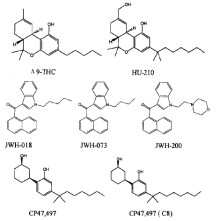

按照分子结构的不同, 人工合成大麻素主要分为苯甲酰基吲哚类(如AM630、AM694)、苯乙酰基吲哚类(如JWH-250、JWH-251)、萘甲酰基吲哚类(如AM2201、JWH-018)、非经典结构大麻素(如CP47, 497、CP55, 490)等几类。按照发明者或发明机构的不同, 又可分为HU(Hebrew University, 以色列耶路撒冷希伯来大学)系列(HU210、HU211、HU243、HU308、HU331)、CP(Pfizer Pharmaceutical, 辉瑞制药)系列(CP47, 497、CP55, 490)、AM(Alexandros Makriyannis教授)系列(AM2201、AM694、AM2232)、WIN(Sterling-Winthrop 制药)系列(WIN55, 512)和JWH(John W. Huffman教授)系列。其中以JWH系列最为出名。JWH系列是美国Clemson大学的化学家John W. Huffman教授于1995年首次合成的。起初并未引起人们的关注, 仅在Bioorganic and Medicinal Chemistry上发表了一篇关于JWH-018的文章[11]。而后他又相继合成了超过400种该系列化合物, 包括JWH-007、JWH-015、JWH-018、JWH-019、JWH-073、JWH-081、JWH-122、JWH-200、JWH-250、JWH-251、JWH-398等。直到2008年, 一些地下化学家注意到该系列化合物, 才将其用作非法用途。

目前部分欧洲国家[12]已经对合成大麻素展开了广泛的毒理学调查研究, 但合成大麻素与人体健康相关的数据还很缺乏, 其药理学和毒理学作用并不清楚, 因此不能把使用合成大麻素可能产生的风险简单地等同于四氢大麻酚(Δ 9-THC)。根据动物实验的结果, 一些合成大麻素同受体结合的强度的要大于Δ 9-THC。由它们的结构特点可以推测, 滥用合成大麻素存在致癌的可能性。

合成大麻素对大麻反应测试呈阴性, 且一般商业化谱库也没有收录合成大麻素的信息, 故使用常规的GC-MS、LC-MS/MS和免疫学的方法, 无法检测合成大麻素[13, 14]。随着合成大麻素的泛滥, 2010年起欧洲一些实验室相继开发了一系列检测合成大麻素及其代谢物的GC-MS/MS和LC-MS/MS方法[15, 16, 17]。

从2009年开始, 包括奥地利、德国、法国、卢森堡、波兰、立陶宛、瑞典、爱沙尼亚、英国等在内的多个欧洲国家将Spice或类似产品及有关植物或上述某些合成大麻素列为非法或管制药品。除此之外, 俄罗斯、韩国、日本、智利等国也对相关物质或成分进行了管制。2011年, 美国缉毒署(DEA)也将其中的6种成分(见图1)列为临时管制药物。2010年6月, 中国香港警方首次报道查获1例合成大麻素案例。8月, 大陆警方也查获了合成大麻素的案例, 但目前我国还未将合成大麻素列为违禁化学品或者毒品范围, 因此未对其实行管制。

卡西酮类策划药, 常以“ 浴盐, bath salts” 的名义进行贩卖, 2010年前后开始出现, 并且蔓延势头迅猛, 已经成为近年来各国滥用最为严重的一类策划药。最初是在英国, 然后蔓延至整个欧洲, 随后是美国和加拿大。在欧洲主要通过网站进行贩卖, 在美国主要是独立的商店, 如加油站、烟草商店、便利店、幻觉用品商店等都有售[18]。

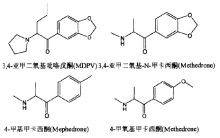

卡西酮类策划药主要是苯丙胺类兴奋剂的β -酮衍生物, 具有很强的兴奋作用, 如4-甲基甲卡西酮(Mephedrone, 又称喵喵)、4-甲氧基甲卡西酮(Methedrone)、α -吡咯烷基苯丙酮(α -PPP)、3, 4-亚甲二氧基苯丙胺的β -酮衍生物(如Methylone、Butylone、Pentylone等)和3, 4-亚甲二氧基吡咯戊酮(MDPV)及其衍生物(见图2)。

长期或大量服用卡西酮类策划药可以形成依赖性。药物不良反应有诸如剧烈头痛、妄想、焦虑、惊厥, 甚至烦躁、易怒、攻击性加强等。过量使用, 会导致猝死。但目前卡西酮类策划药对大脑的影响和在体内的代谢过程, 还了解较少。

和合成大麻素一样, 使用常规的分析方法不能检测卡西酮类策划药。但已有科学家开发出了气质联用、核磁共振及红外的方法检测卡西酮类策划药[19, 20, 21, 22, 23, 24]。

随着卡西酮类策划药在欧洲的泛滥, 英国在2010年4月16日将卡西酮类策划药中的多种物质列入B级管制药物。同年很多欧洲国家规定其非法, 12月欧盟规定其在欧洲非法。除欧洲外, 大洋洲的澳大利亚、新西兰; 亚洲的以色列、中国台湾; 美洲的加拿大及美国等国家和地区相继将卡西酮类策划药列为管制药物。2010年8月2日, 我国国家食品药品监督管理局、公安部、卫生部联合发表公告, 决定自2010年9月l日起, 将4-甲基甲卡西酮列入第一类精神药品管理, 包括4-甲基甲卡西酮及其可能存在的盐、化学异构体、酯和醚。但对于卡西酮类策划药的其它成分, 我国并未进行管制。

最近几年, 策划药在全球快速蔓延, 我国也不断出现国内外不法分子相互勾结, 利用互联网和邮政寄递渠道贩卖策划药的案例; 在国内破获的毒品案件中也缴获了合成大麻素[25, 26, 27]等新型策划药。可以预见的是, 随着我国对合成毒品打击力度的不断加大, 国内不法分子为开辟新的毒品消费市场、规避法律制裁, 有可能将制贩毒的重点转移到策划药上来。

目前, 世界范围内的新型策划药层出不穷, 对分子结构进行微小的修饰即可得到新的策划药, 结构十分近似的策划药在色谱分析中具有极其相似的保留时间和质谱图, 这样细微的差别使得在复杂的色谱数据中很难鉴别出痕量级的新型策划药; 加之生产者可能会不断用新的策划药替代已经被管制的成分来躲避检测, 商业化谱库的收录及标准物质的研制跟不上策划药泛滥的趋势, 这就使得策划药的常规分析并不是一件容易的工作。毒品检验人员应积极关注新型策划药的蔓延趋势, 注意搜集有关的分析技术进展, 开发出稳定、高选择性和高灵敏度的定性定量分析方法, 以便为决策部门和执法部门提供技术支持。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|