某年4月10日接群众举报在某乡镇公路旁水沟中发现腐败女尸一具。

尸体位于东西走向的水沟内, 头北脚南, 俯卧位, 面及颈胸部浸没于水中, 水深13cm, 由东向西缓慢流动。水沟南侧为悬崖, 距水沟约20m北侧有一东西走向的乡镇公路, 东高西低, 呈约30度斜坡, 西端为急拐弯。

体表检验:额面部15cm× 12cm的软组织缺损, 可见额骨、鼻骨、上颌骨粉碎性凹陷骨折。右枕部可见7.5cm× 2.5cm三角形皮肤缺损, 边缘不齐, 可见此处颅骨线性骨折且与前侧面颅骨骨折相连, 此骨折线前宽后窄。

胸前壁双乳房间皮肤可见尸蜡形成, 左侧腋前、后线之间可见散在片状4.5cm× 4.5cm、2cm× 1.5cm、3cm× 1.5cm的皮革样化, 右侧腋前、后线之间可见30cm× 10cm范围内散在多处片状皮革样化。

左前臂外侧由左下向后上方分别有5cm× 3cm、 10cm× 8cm的浅层组织缺损。右手中指第3指骨背侧可见2cm× 0.7cm的紫黑色改变。左下肢缩短、畸形, 左大腿股骨干中段骨折。左大腿前外侧在20cm× 17cm范围有间断花纹状紫色改变。左膝及左小腿胫骨前可见20cm× 20cm范围的红褐色样改变。左踝可扪及骨擦感, 其周围紫红色改变。右大腿内侧可见散在片状皮革样化。

解剖检验:额部凹陷状粉碎性骨折, 横径5cm~6.5cm, 且右额部骨折处向内挫压痕。此凹陷处上缘距足底148cm。右侧经颞骨横跨人字缝约10cm的骨折线, 前宽后窄。上颌骨、左右眶骨、鼻骨粉碎性凹陷骨折。

颈部肌肉、血管、神经、气管食管、颈长肌、头长肌及颈椎无损伤。胸腹盆腔未见损伤。

双上肢、左右肩胛骨及锁骨均无骨折。左股骨干中段楔形骨折, 楔形底朝向左外, 尖朝向右内, 其距地面约50cm; 左踝胫骨干骺端骨折。

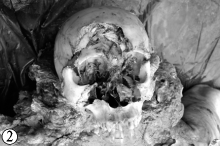

根据现场情况及尸表损伤程度情况可得:(1)由于水浅, 水流缓慢, 因此尸体由其他地方漂到此处可以排除; (2)由于尸体周围无任何打斗痕迹, 故可排除第一现场的可能; (3)由于现场周围南侧为悬崖、北侧为公路, 结合尸表损伤最重处为左腿股骨干中段骨折、面部凹陷粉碎性骨折(见图1, 图2), 推断可能为高坠或者交通事故致死移尸此处。

(1)高坠损伤的特点是外轻内重、一次形成[1], 本例解剖见尸体内脏无损伤, 尸体损伤最重部位为左股骨干中段楔形骨折及面部凹陷性粉碎骨折, 两处同时不可能成为着地点, 并且左足着地摔倒后面部磕碰无法形成面部如此严重的骨折, 因此可排除高坠损伤致死。

(2)尸表检验可见左大腿外侧花纹状印痕(见图3), 局部解剖可见典型的“ 三角形骨折” , 三角形碎骨片底朝左外, 尖朝右内。显然, 此类骨折形成机制为直接暴力作用, 骨骼发生弯曲变形和旋转变形, 旋转方向为由内侧向外侧[2]。据此可推断肇事车辆轮胎碾压左大腿左外侧时, 一方面产生碾压力, 另一方面产生由内侧向外侧的旋转力。

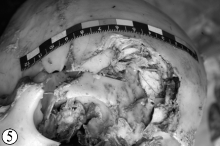

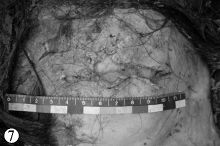

(3)头面部凹陷性粉碎骨折, 颈部未见挥鞭样损伤即颈长肌、头长肌及颈椎未见损伤(见图4), 可推断头面部骨折不是悬空撞击或打击形成; 面部额骨骨折断面呈碎片阶梯状(见图5), 右侧经颞骨横跨人字缝的骨折线, 前宽后窄(见图6), 右枕部可见挫裂创(见图7), 据此可推断头部在右枕部衬垫下, 面部遭受碾压或钝性物体打击, 面部骨折, 颅骨变形, 产生右侧前宽后窄骨折线, 同时右枕部形成挫裂创[1]。

通过上述分析可知, 死者左腿股骨干中段三角形骨折为交通事故碾压形成, 即第一次损伤, 头面部凹陷粉碎性骨折(致命伤)为第二次碾压或打击形成, 由此推断此例交通事故存在二次损伤过程。上述损伤过程分析, 其研究本质就是案件现场重建[2], 由此可见作为一名合格的法医工作者不但要具备解剖尸体的能力, 而且要具备现场勘查及损伤分析能力。破案后犯罪嫌疑人供述:驾车碾压受害者后倒车再次碾压, 随后抛入路旁水沟内, 这与现场勘查和尸体检验所得结论一致。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|