近年来, 涉枪案件特别是恶性涉枪案件呈逐年上升趋势, 给社会治安造成严重威胁。如何更有效地检验涉枪案件现场遗留的痕迹物证, 为此类案件的侦破、检验和鉴定提供科学、客观的法庭依据和成功率, 是从事刑事痕迹检验人员的主要技术课题之一。笔者结合一例真实涉警事件, 探讨如何利用电子扫描显微镜/能谱仪的GSR自动分析技术解决涉枪案件中相关痕迹物证的检验鉴定, 报道如下。

射击残留物中的无机成分(主要来自子弹的底火)化学稳定性好, 耐电子轰击性强。由于射击时枪管内的高温高压环境, 底火残留物多为熔融状微米级的球形颗粒, 利用扫描电镜/能谱仪对这些微小颗粒高倍放大后可进行微观形态观察和元素成分分析, 从而判断其是否为射击残留物颗粒[1]。而射击残留物自动分析技术是目前检验射击残留物的一种重要方法和有效手段, 其优点是将测试样品台划分为许多微区, 利用背散射图像自动分析每个划定的区域, 通过设定所需寻找的元素组分及其灰度阀值、颗粒大小, 分析软件自动寻找所需分析的嫌疑颗粒并自动保存该颗粒的位置、大小、照片以及能谱图[2]。利用该技术可快速、准确地寻找微量的射击残留物, 有效地提高对射击残留物检验鉴定, 为现场分析提供科学依据, 为侦查破案和法庭科学提供重要证据。

某年4月25日上午, 某派出所民警冼某在执法过程中受到犯罪嫌疑人董某暴力袭警, 民警冼某在生命安全受到严重威胁并警告无效的情况下, 被迫依法开枪自卫, 造成董某抢救无效死亡。该事件发生后, 检察院就冼某在执法过程中是否近距离射击展开调查。

HITACH S-3700型电子扫描显微镜; INCA Energy450能谱仪; INCA Gun Shot Residue Analysis 射击残留物自动分析软件; 射击残留物取样器。

电子扫描显微镜工作模式:高真空; 加速电压:20kV; 放大倍率:500倍~10000倍; 探针电流:60mA; 分析模式: POINT& ID 和GSR模式; POINT& ID模式下扫描时间:活时间30s; GSR模式视场:随机视场50~100; GSR模式特征参数:每个视场大于50个; GSR模式下扫描时间:10s。

用射击残留物取样器在犯罪嫌疑人的上衣不同部位反复粘取, 直至取样器胶面失去粘性, 所得样品编号标为A; 同样方法用射击残留物取样器在民警使用的七七式手枪枪管口反复粘取, 所得样品标号标为B。

将制备好的A、B两个样品放入电子扫描显微镜内, 记录样品台的相应位置编号。电子扫描显微镜的焦距位置调整到能谱仪的工作距离10mm, 放大倍数调到700。将样品A设定到射击残留物自动分析软件中, 设置采集区间阀值和测试样品台上搜寻区域的大小, 按照3.1中的条件设定GSR模式的工作参数。以上采集参数设定好后, 按“ 开始” 进行分析, 而样品B直接在POINT& ID模式下查找射击残留物颗粒。检测完成后, 查询检验数据(见表1)。

| 表1 查询检验数据 |

表1中的“ Unique” 是软件自身默认的国际通用射击残留物成分, 从表1的数据可知, 样品A上检出10个含有“ Sb、Sn、Pb” 3种元素的射击残留物颗粒。

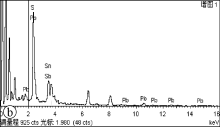

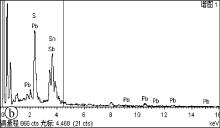

通过GSR模式确认样品有射击残留物颗粒后, 还需要对可疑的特征颗粒在POINT& ID模式下重新扫描以进行确认。其中一个射击残留物颗粒的POINT& ID确认结果见图1-a, 图1-b, 图2-a, 图2-b。由图可知, 样品A和B均检出含有“ Sb、Sn、Pb” 的射击残留物颗粒。

(1)射击残留物自动分析技术实现了对射击残留物颗粒的全自动检测, 具有快速、简便、准确的特点, 解决了用手动操作分析的低效率和漏检问题。

(2)实践证明, 对于弹壳、手枪等物证, 因其表面附着大量的射击残留物颗粒, 在POINT& ID模式下很容易发现射击残留物颗粒, 故此类物证不需要使用GSR模式来检验。

(2)在犯罪嫌疑人董某上衣上不同部位检出和民警冼某所用七七式手枪上一样的射击残留物颗粒, 说明董某是被民警冼某近距离射击致死, 这和现场调查访问以及法医出具的结论一致。

(3)目前还没有相关文献报导射击距离和射击残留物颗粒数量的关系, 有关这方面的数据有待于进一步研究。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|