作者简介:王希钢(1973—),男,主检法医师,从事案件现场勘查及法医病理检验工作。

目的 研究猪皮损伤创口内微量物证提取检验方法,探索致伤工具残留物成分认定方法。方法 用锤子打击猪皮,并用滤纸、棉花棒提取损伤创口的微量物质,应用扫描电镜X射线能谱技术检验,确定致伤工具成分。结果 猪皮残留微小颗粒可以定量地与锤子成分进行比对检验,扫描电镜X射线能谱技术可对微小颗粒成分分析。结论 该方法可以作为致伤工具成分认定的参考,对致伤工具推断具有现实意义。

Particles in skin traumatized by hammer were collected with filter paper and cotton swab. The elements of the particles were analyzed and compared with the components of the hammer by using SEM/EDS. The results indicated that metal particles in traumatized skin can be collected with both filter paper method and cotton swab method and determined with SEM/EDS.

工具致人体损伤创口内致伤工具残留物的提取及检验, 一直是制约法医致伤工具推断技术发展的瓶颈问题。由于工具致人体损伤后, 创口环境复杂, 伴随的出血、腐败、污染等问题使得微量物证的提取及检验都面临很大的难度。长期以来法医致伤工具推断一直停留在形态学的经验判断上, 人体创口内微量物证检验对于人体损伤原因判定, 致伤工具推断以及犯罪现场重建等案件侦察问题的解决具有重要意义。现有致伤工具微量残留物研究[1, 2] 还处于初级研究阶段, 本文将针对致伤工具残留物的提取及定量检验进行进一步的研究。

独立包装的医用棉花棒(北京雅智牌)10包, 定性滤纸(杭州双圈牌, Φ 11)10盒, 扫描电镜用样品台及碳导电胶带, 市售锤子(金阳牌)一把, 洗净晾干表皮的带皮猪肉5块(约15cm× 10cm左右, 北京鹏程肉制品厂检疫合格)。

TESCAN VEGAⅡ LSU低真空扫描电子显微镜(捷克)/X射线能谱仪(英国牛津); EMITECH K950高真空镀膜机(英国); LEICA MZ16立体显微镜(德国)。

洁净的棉花棒及滤纸附着微量物检验, 使用10包独立包装的清洁棉花棒和10包清洁滤纸, 每包随机抽取1个棉棒及一张滤纸, 使用粘有碳导电胶带的扫描电镜样品台粘取滤纸及棉花棒表面物质。使用同一把锤子分别打击猪皮5个, 使用粘有导电胶的电镜样品台分别粘取猪皮样本5个及猪皮空白5个。

样品经高真空蒸碳膜后, 扫描电镜能谱颗粒分析软件(即射击残留物检验软件)检验。

表1显示, 使用扫描电镜X射线能谱检验, 在滤纸及棉花棒上均检出微量的灰尘及极少金属颗粒(主要为含铁或铁锰及其他金属类颗粒), 不具备群体性的特征, 金属颗粒可以作为微量物证提取工具使用。使用锉刀锉下(最小约1mm× 0.2mm)锤子条状金属颗粒5个微区能谱检测结果见表2, 锤子打击猪皮样品检测数据见表3。

| 表1 空白棉花棒及滤纸表面微量物质检验结果 |

| 表2 锉刀锉下锤子颗粒检验结果(总量100.00%) |

| 表3 锤子打击猪皮微量检验结果 |

表2中, 检测锤子金属颗粒中铁锰元素重量比均值为62.23± 0.51, 结果与打击带皮猪肉所得的微小颗粒中铁锰元素重量比均值为61.95± 0.85, 比值相近。可见使用能谱颗粒分析软件对致伤工具遗留的微小颗粒进行成分检验, 可以定量地反映致伤工具成分特征。

案例1 某年9月某汽车修理厂某人用一锤子打击他人致人死亡, 从尸体头面部创口内共提取样品4个, 其中面部左侧挫伤皮肤表面直接粘取样品2个, 左耳廓开放创口用滤纸4张重复擦取, 待干燥后用粘有导电胶的2个样品台直接粘取, 未损伤颈部皮肤表面提取空白2个, 用嫌疑锤子打击滤纸制作比对样本。面部损伤部位提取的4个样品共检测到可疑颗粒169个, 锤子打击滤纸比对样本能谱颗粒分析软件设置为检测数量达500个特征颗粒时停止实验, 颈部空白部位共检测到含铁颗粒13个, 影响忽略不计。检验结果见表4。

| 表4 案例1微量颗粒检验结果 |

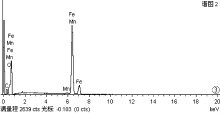

该案件尸体头部创口内共检出可疑含铁颗粒121个, 纯铁颗粒68个, 含铁锰颗粒数48个, 在与可疑致伤工具打击滤纸所得铁锰元素成分比对中发现二者的重量比值相近, 认为检出的是同等元素成分且含量相近, 可以进行比对检验。

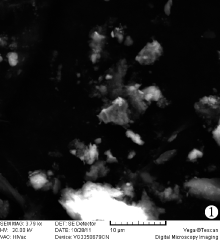

图1为夹杂在滤纸纤维、人体血液细胞组织及环境灰尘颗粒中的成分, 为铁锰合金的金属颗粒二次电子像(SE), 3800倍, 约为5uM左右.图2为同等条件该金属颗粒的背散射图像(BSE), 检测到尸体创口内可疑金属颗粒及其他微量物质, 不受人体组织及其他微量环境颗粒的影响。

案例2 某7月某区发生一起杀人案, 死者(陈某, 男性)颈部被锐器切开致锥体, 轻度腐败, 现场见死者背包内有匕首一把。用棉花棒在死者颈部创口内反复擦取, 待棉花棒干燥后, 在粘有导电胶的样品台上反复滚动, 直至可见棉棒表面粘有的干燥血迹等微小颗粒转移到样品台上为止, 提取样品3个, 面部提取空白一个。用滤纸擦蹭匕首刀表面以提取脱落颗粒, 用粘有导电胶的扫描电镜样品台粘取比对样品1个, 样品经高真空蒸碳处理后进电镜检验, 结果见表5及图4。

| 表5 陈某被杀案检验结果 |

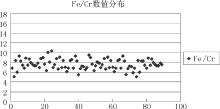

陈某颈部创口内共检测到包含灰尘在内的颗粒232个, 其中含铁铬颗粒89个, 对单个颗粒内所含有的铁、铬重量比进行计算取平均值所得数值为 7.60± 0.88, 与滤纸上检出的匕首刀上遗留的96个颗粒内含有的铁、铬重量百分比7.62± 0.57进行比对, 结果相近。图4为89个颗粒内Fe/Gr(铁、铬重量百分比)比值的散点分布图, 可以看出其数据分布趋势与均值7.60位置相近。根据微量检验结果, 认定该刀为作案工具, 案件侦破后, 嫌疑人交待其作案后将刀冲洗后放入死者包内。

2个案例检验结果表明, 用棉花棒或滤纸提取人体创口内工具残留微量附着物是可行的。棉纤维或滤纸纤维可以刮取附着于人体组织表面的极微量遗留颗粒, 相对于切取人体组织进电镜检测更具有实际应用价值[2]。电镜检测过程中, 用二次电子像与背散射像交替观察, 通过调节灰度及对比度, 使低原子序数的棉纤维或纸纤维(棉纤维或纸纤维, 以及人体组织化学元素序数较低, 主要为碳、氢、氧、氮、硫、钙等)在背散射图像中消失在暗场中, 因此在合适的电镜条件下, 高原子序数的金属颗粒或其他微小颗粒就会显现出来, 从而实现非人体成分外来异物的识别检验。

人体损伤过程中致伤物在人体创口内的残留微小颗粒, 用滤纸棉棒可以提取, 且经电镜能谱颗粒分析软件检验, 微小颗粒成分在一定检测条件下, 成分可分析并可与致伤工具脱落微小颗粒成分进行定量比对检验, 该结论对致伤工具推断研究具有重要意义。案例1嫌疑人所用锤子虽同为铁锰合金, 但是种类不同, 试验用锤为小羊角锤, 案检现场的为大八角锤, 其铁锰含量比值具有一定的差异性, 因此需要在今后的研究中对各种工具成分进一步研究。

工具残留物检验一直是限于可识别有形物证, 对于不可见的微量无机成分的物质的检验, 除射击残留物的检验外应用不多。由于致伤工具在人体上作用后脱落的颗粒大部分都很小, 多数为微米级, 根本不可见, 且在空气环境下易被氧化形成金属氧化物, 金属微粒内各元素含量的能谱定量检验结果会与未氧化前完全不同, 因此在很长一段时间以来多局限于元素种类检验认定作案工具[3], 本研究通过能谱颗粒分析软件对多个可疑颗粒的成分综合分析, 发现通过设置能谱的定量分析参数, 微小合金颗粒内各主要元素成分含量相对变化较小, 一定条件下可以作为致伤工具成分认定研究的参考。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|